|

|

|

ABRAMO

Tratto da Wikipedia.

· Patriarca venerato dalle Chiese cristiane che ammettono il culto dei santi, Ebraismo, Islam

· Santuario principale: Cupola della Roccia, Gerusalemme

· Ricorrenza: 9 ottobre (Chiesa cattolica) assieme a Santa Sara

Abramo (in ebraico: אַבְרָהָם, Avraham, "Padre di molti/dei popoli"; in arabo: ابراهيم, Ibrāhīm; ... – ...) è un patriarca dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'islam. La sua storia è narrata nel Libro della Genesi ed è ripresa dal Corano. Secondo Genesi (17,5), il suo nome originale era אַבְרָם (Avram, Abram), poi cambiato da Dio in Abramo.

Non esistono testimonianze indipendenti da Genesi dell'esistenza di Abramo[1]: non è quindi possibile attestare la sua storicità. La cronologia interna alla Bibbia colloca Abramo verso il 2000 a.C.[2] La redazione del testo biblico che parla di lui pare essere opera di un redattore sacerdotale, ai tempi dell'esilio babilonese[3]. Nonostante ciò, "non esiste nulla di specifico nelle storie della Genesi che possa essere collegato direttamente a storia conosciuta che riguardi Canaan e dintorni nella prima parte del secondo millennio p.e.v."[4] Come in genere succede per i testi riguardanti i patriarchi, non si tratta di biografie, né di racconti storici nel senso comune del termine, ma di fissazione per iscritto di tradizioni orali, con ridondanze e contraddizioni.[1] Di conseguenza, "è ormai ampiamente riconosciuto che il cosiddetto «periodo patriarcale/ancestrale» è un costrutto letterario susseguente, e non un periodo della storia reale del mondo antico."[4] La maggioranza degli studiosi asseriscono che il Pentateuco sia stato composto nel periodo persiano (circa 520–320 a.C.),[5] quale risultato di tensioni tra possidenti terrieri ebrei che erano rimasti in Giuda durante la cattività babilonese e affermavano Abramo come loro "padre" tramite il quale facevano risalire il proprio diritto alla terra, e gli esuli "sacerdotali" reduci, che basavano la loro rivendicazione sulla preminenza di Mosè e la tradizione dell'Esodo.[5]

Padre di popoli

L'islam considera Abramo antenato del popolo arabo, attraverso Ismaele. Questa parentela con gli Aramei semiti della fine del II millennio a.C. e con i proto-Arabi della prima metà del I millennio a.C. era piuttosto sentita dagli ebrei antichi, tanto che le genealogie di Genesi la evidenziano in più punti (pur tra varie contraddizioni)[6].

Per ricerche storico-fenomenologiche sembra che i discendenti dell'ultima moglie di Abramo, Ketura (sposata dopo la morte di Sara), possano essere riconosciuti in sedici gruppi protoarabi di nomadi[7]. L'ebraismo, il cristianesimo[8] e l'islam vengono anche dette religioni abramitiche, con riferimento alla loro presunta discendenza comune da Abramo.

IL RACCONTO BIBLICO

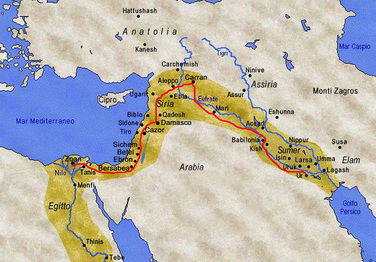

Viaggio di Abramo da Ur a Canaan

Il collegamento con le precedenti genealogie e la prima emigrazione

La genealogia contenuta in Genesi 11.10-32 è, dopo il breve riferimento alla famiglia di Caino (4.17-22), l'elenco dei patriarchi da Adamo a Noè (5) e la discendenza di Noè (10), la quarta inserita nel Libro della Genesi e serve a stabilire un legame tra la storia di Noè e quella di Abramo. Questa quarta genealogia è posta dopo il racconto della torre di Babele (11), quando i popoli sono stati messi in confusione da Dio con l'inserimento nella storia umana delle diverse lingue.

Abram, figlio di Terach e fratello di Nacor e Aran, viveva nella città di Ur con la propria famiglia. Qui sposò la sorellastra Sarai[9], figlia dello stesso padre, ma di madre diversa[10]. Terach, Abram, Sarai e Lot (il figlio di Aran[11], che era nel frattempo morto) si spostarono a Carran, città della Mesopotamia settentrionale (oggi in Turchia). Lì morì Terach, all'età di 205 anni.[12]

Dio parla ad Abramo

Un giorno Dio parlò ad Abramo[13], ordinandogli di lasciare la sua terra e di dirigersi nella terra che lui gli avrebbe indicato. Tre sono le promesse che Dio fa ad Abramo:

1. una numerosa discendenza;[14]

2. la benedizione, tramite lui, di tutti i popoli della Terra;[15]

3. la promessa di un territorio per la sua discendenza.[16]

Abram, che aveva a quel punto 75 anni e non era ancora riuscito ad avere figli a causa della sterilità di Sara, obbedì: radunò tutti i suoi beni e partì, lasciando Carran, con sua moglie e il nipote Lot. Quando arrivò nel paese di Canaan, o Palestina, nei pressi di Sichem, Dio gli apparve in un luogo chiamato Betel ("Casa-di-Dio") e gli fece la promessa che quella terra sarebbe appartenuta alla sua discendenza. Lì, Abram costruì un altare. Poi piantò la tenda tra Betel e Ai e costruì un altro altare. Infine, si diresse verso il Negheb

Fuga in Egitto

Per salvarsi dalla carestia a Canaan, Abram fuggì in Egitto, raccomandando a Sarai di spacciarsi per sua sorella, nel timore che la bellezza di lei potesse attrarre su di lui la violenza degli Egizi ma voci riguardanti ciò giungono al faraone, e marito e moglie vengono condotti a palazzo. Abramo lascia che Sara giacesse con il faraone e in cambio gli vengono regalate delle bestie. In tutti i modi però Abramo cerca di far scappare Sara dalle grinfie del faraone il quale accortosi dei movimenti, caccia i due dall’ Egitto. (Genesi, 12,10-20).

Lot a Sodoma

Abram tornò nel Neghev dall'Egitto, dove si separò dal nipote Lot, poiché le rispettive mandrie non avevano abbastanza spazio. Lot si trasferì nelle vicinanze della città di Sodoma (Genesi, 13,9-11).

Nello stesso luogo dove tempo prima Dio gli aveva parlato, Abram ebbe una nuova rivelazione da Dio[17]: in lui sarebbero state benedette tutte le genti, gli avrebbe concesso una discendenza numerosa come le stelle del cielo e i granelli di sabbia del mare.

Nella Bibbia è citato a questo punto un conflitto militare tra diversi re, difficilmente identificabili. Anche i re di Sodoma e Gomorra furono coinvolti nel conflitto: sconfitti entrambi, le due città furono sottoposte a saccheggio e Lot preso prigioniero. Uno scampato al massacro avvertì Abram del destino del nipote e questi organizzò i propri uomini per liberare Lot, raggiungendo quei re a Dan[18] e sgominandoli.

Il re di Sodoma raggiunse Abram per riottenere i suoi uomini, ma Abram gli restituì tutto quanto era suo. In questa occasione apparve Melchisedec, "sacerdote del Dio Altissimo" e re di Salem (Gerusalemme), che benedisse Abram al suo ritorno[19].

Abram diventa Abramo (Avràm diventa Avrahàm)

In una nuova visione, Dio confermò ad Abram l'Alleanza, che si sarebbe estesa a tutta la sua discendenza. Sarai era sterile e avanti negli anni, quindi Abram ritenne opportuno accettare il suggerimento di Sara di avere un figlio con la schiava egiziana Agar, che chiamò Ismaele. Ma Dio apparve nuovamente ad Abramo tredici anni più tardi, confermando che Sarai gli avrebbe dato un figlio legittimo nonostante l'età avanzata, e cambiò (Genesi, 17,5) il nome da אַבְרָם ("Avràm", traslitterato solitamente con "Abram") in אַבְרָהָם ("Avrahàm", traslitterato solitamente con "Abramo")[20] e quello di sua moglie Sarai in Sara[21]. In questa occasione Dio dettò anche il precetto della circoncisione, come segno dell'alleanza di Abramo e della sua casa a Dio.

Isacco

In seguito, un giorno, Abramo vide davanti alla sua tenda tre uomini e li invitò a riposarsi. Diede loro dell'acqua per lavarsi i piedi e Sara preparò delle focacce e del vitello da mangiare. Essi si riposarono e mangiarono. Al momento di andare via, assicurarono che Sara, l'anno successivo, avrebbe avuto un figlio. Sara, all'udire queste parole si mise a ridere, perché era troppo vecchia per avere un bambino. Allora i viandanti risposero dicendo che niente è impossibile a Dio. Sul punto di andarsene, i viandanti rivelarono ad Abramo la volontà di Dio di distruggere Sodoma e Gomorra. Abramo intercedette allora per i giusti che sarebbero morti insieme agli empi e ottenne da Dio la promessa che se in tutta Sodoma e Gomorra avesse trovato solo dieci giusti, a motivo di quei dieci, avrebbe sicuramente risparmiato le città dalla distruzione.

L'anno dopo, a primavera, Sara ebbe un figlio e lo chiamò Isacco, cioè «sorriso di Dio». In seguito a ciò scoppiò una violenta gelosia tra Sara e Agar, al punto che Abramo decise di allontanare nel deserto Agar e suo figlio Ismaele, dando loro un pane e un otre d'acqua.

Quando Isacco era già un ragazzo, Dio mise alla prova Abramo: gli disse di andare sul monte Moria e di sacrificare suo figlio Isacco. Abramo accettò, ma mentre legava Isacco per il sacrificio, apparve un angelo che gli disse di fermarsi perché Dio aveva apprezzato la sua ubbidienza, benedicendolo "con ogni benedizione".

Morte di Abramo

Abramo venne seppellito vicino a sua moglie Sarai nel campo di Macpela, vicino a Hebron (in arabo: ﺧﻠﻴﻞ, Khalīl, ossia "Amico [di Dio]"), nel paese di Canaan, che egli stesso aveva comperato dagli Ittiti come terreno sepolcrale molti anni prima.

Abramo nell'Islam

Nella cultura islamica, Abramo (in arabo in arabo: إبراهيم, Ibrāhīm), figlio di ‘Āzar (da alcuni fatto corrispondere al Terah biblico, da altri ritenuto uno zio paterno), è considerato un profeta di grandissimo carisma, tanto che a lui volentieri si rifaceva Maometto nel ricordare il cammino salvifico additato all'umanità da Allah per il tramite di Inviati e profeti. Al suo ultimo figlioletto, avuto da Marya al-Qibtiyya, Maometto darà proprio per questo il beneaugurante nome di Ibrāhīm.

Nel Corano si ricorda un suo passato di ricerca di Dio attraverso lo spettacolo degli astri e di hanīf (puro monoteista non inserito in alcuna religione), prima di approdare mercé Allah alla vera fede.[22][23] [24]

Nel Corano[25] è ricordato spesso come "amico [di Dio]" (Khalīl). A lui e a suo figlio Ismāʿīl viene affidato da Allāh il compito di ricostruire la Kaʿba, fatta da Lui calare dal Cielo ma distrutta poi dal Diluvio Universale.[26]

L'intera sūra 14 è intitolata ad Abramo, ma il personaggio viene citato solo poche volte [27]. Si racconta del Sacrificio del figlio di Abramo, che la tradizione è divisa nell'identificare con Ismaele o Isacco, ma prevale la prima interpretazione. Il racconto è reperibile nella sūra Aṣ Ṣāffāt ayāt 100 - 107 [28]. In ricordo di questo evento, il decimo giorno del mese Dhūl Ḥijja o "Mese del Pellegrinaggio" la ‘Īd al Aḍḥā ("Festa del Sacrificio", nota nel mondo islamico con molti nomi, tra cui ‘Īd al Qurbān "Festa dell'Offerta" o ‘Īd al Kabīr "Festa Grande") [29] [30].

La filosofia di Kierkegaard analizza la fede di Abramo

« Per fede Abraamo, quando fu provato, fece come se offrisse Isacco, e l'uomo che aveva lietamente ricevuto le promesse tentò di offrire il [suo] unigenito, benché gli fosse stato detto: "Quello che sarà chiamato 'tuo seme' verrà da Isacco". Ma egli riconobbe che Dio poteva destarlo anche dai morti; e da lì lo ricevette pure in modo illustrativo »

(Paolo, Lettera agli Ebrei capitolo 11, versetti 17 - 19)

Secondo il racconto biblico, Dio comanda ad Abramo (senza dare nessuna spiegazione) di sacrificare il figlio, l'unico suo figlio "legittimo", Isacco.

Søren Kierkegaard in una delle sue più importanti opere, ovvero Timore e tremore, analizza e spiega la grande fede di Abramo nell'accettare tale sacrificio, "senza colpo ferire". Per l'etica del tempo in cui visse il patriarca, tale comportamento era inspiegabile. In Timore e tremore, Kierkegaard analizza il personaggio Abramo spiegando le ragioni etiche-religiose di un simile comportamento. In una delle versioni della sua opera a cura di Cornelio Fabro[31], il curatore rileva che Abramo è chiamato dal filosofo danese «eroe della fede» e «modello del cristianesimo straordinario».

Infatti Abramo non valicò con inopportune riflessioni "i limiti della Fede [...] Il padre della fede rimase nella fede lungi, dai limiti, da quei confini in cui la fede svanisce in riflessioni"[32].

Il gesto di Abramo secondo Fabro «rivela l'essenza della religiosità e ci porta alla soglia della fede cristiana: la religione (la fede) è il fondamento della morale, non la morale il fondamento della fede» [33].

Abramo, «non dubitò: non si mise a sbirciare a destra e a sinistra per trovare qualche scappatoia. Egli sapeva che era Dio, l'Onnipotente, che lo metteva alla prova: sapeva che si poteva esigere da lui il sacrificio più duro: ma sapeva anche che nessun sacrificio è troppo duro quando è Dio che lo vede» [34].

Kierkegaard mette qui in evidenza che l'etica religiosa mostrata da Abramo fu superiore a qualsiasi altro 'tipo' di etica. Un uomo etico nel tempo di Abramo si sarebbe comportato diversamente. Isacco era sì figlio suo, ma anche di Sara, sarebbe stato quindi giusto ed "etico" che per un sacrificio così grande ne parlasse con sua moglie e con persone vicine alla sua famiglia come Eliezer. Era eticamente opportuno che parlasse di quel comando ricevuto da Dio e del suo proposito di eseguirlo. Ma non lo fece.

L'omicidio, anche quello sacrificale, oltre che da Dio, era condannato anche dalla società cui faceva parte Abramo. Inoltre era eticamente sbagliato che qualsiasi padre sopprimesse il proprio figlio.

Ecco invece che qui Kierkegaard spiega in contrapposizione alla normale etica, l'etica superiore, quella di Dio che include la fede senza riserve in Lui. Abramo non tentenna, non pensa a nessuna conseguenza, non fa calcoli, non ha dubbi di nessun genere, ripone la sua totale fiducia in Dio. Se Dio comanda, qualunque sia il suo comando, ci sarà senza dubbio una valida ragione anche se non da noi compresa, e quella ragione che ha a che fare con una grande fede senza riserve, surclassa ogni altra ragione e ogni altro comportamento decisionale.

La critica storica

Fino a quando la storia dell'antico Israele è stata scritta seguendo come modello il racconto biblico, si è dato per scontato anche che Abramo fosse originario della città di Ur dei Caldei. Questa idea è seguita ancora oggi non solo in ambienti conservatori protestanti ma anche in altri ambiti particolari come la cosiddetta archeologia misteriosa, dove per esempio lo scrittore Zecharia Sitchin, in base a studi personali sulla civiltà sumerica, ha confermato il racconto biblico del viaggio di Abramo da Ur a Harran, ma ha ipotizzato che egli fosse originario di Nippur e che il padre Terah fosse un alto sacerdote del potente dio sumerico Enlil, il cui santuario stava proprio in quella città.

Quando, invece, la critica dei filologi tedeschi ha cominciato a mettere in crisi il modello storico biblico, verso la fine dell'Ottocento, è stato ipotizzato che l'Abramo storico fosse un personaggio originario di Urfa nella Siria settentrionale, o dell'Urartu. Gli argomenti usati per questa ipotesi erano sostanzialmente tre:

Buona parte degli studiosi biblici ha confinato il personaggio nel mito, negandone una sostanziale veridicità storica,[36] sottolineando tra l'altro come il nome di Abramo non compaia nei testi e nei profeti risalenti al periodo precedente l'esilio di Babilonia, per i quali invece usato il termine più generico di "padri" per indicare la generazione dell'esodo.

Negli ultimi anni l'orientalista Mario Liverani ha proposto di vedere nel nome Abramo l'eponimo mitico di una tribù palestinese del XIII secolo a.C., quella dei Raham, di cui si è trovata menzione nella stele di Seti I trovata a Bet-She'an e risalente all'incirca al 1289 a.C.[37] La tribù abitava probabilmente nella zona circostante o vicina a Bet-She'an, in Galilea (la stele infatti si riferisce a lotte avvenute nella zona). Le tribù semitiche seminomadi e pastorali dell'epoca usavano anteporre al proprio nome il termine banū ("figli di"), per cui si ipotizza che i Raham chiamassero loro stessi Banu Raham. Inoltre, molte di esse interpretavano i legami di sangue tra i membri della tribù come una discendenza comune da un antenato eponimo (cioè che ha dato il nome alla tribù), anziché come risultato di legami intra-tribali. Il nome di questo mitico antenato eponimo veniva costruito con il patronimico (prefisso) Abū ("padre"), seguito dal nome della tribù; nel caso dei Raham, sarebbe stato Abu Raham, poi divenuto Ab-raham, Abramo.

Il Viaggio di Abramo da Ur a Harran si spiegherebbe come un riflesso retrospettivo della vicenda del ritorno degli ebrei dall'esilio di Babilonia. L'arrivo di Abramo in Palestina e le vicende della sua integrazione tra la popolazione locale dovevano servire da modello per un'integrazione pacifica dei reduci dall'esilio tra le popolazioni della Palestina a loro contemporanea.

Una diversa collocazione storica di Abramo viene fornita da Flavio Barbiero, che ipotizza la sua appartenenza all'alta nobiltà del regno di Mitanni al tempo in cui in Egitto regnava Thutmose III, nella prima metà del XV secolo a.C.[38]

Secondo Barbiero, Abramo e il nipote Lot lasciarono il paese d'origine in qualità di ostaggi dopo la sconfitta del loro regno da parte del faraone, destinati a governare i protettorati egizi della Palestina.

Note

1. ^ a b Hans Küng, Ebraismo, ed. cit., pag. 25.

2. ^ William H. Shea, William, "Chronology of the Old Testament", in David Noel Freedman & Allen C. Myers, Eerdmans Dictionary of the Bible, Eerdmans, 2000.

3. ^ Hans Küng, Ebraismo, ed. cit., pag. 24.

4. ^ a b Paula McNutt, Reconstructing the Society of Ancient Israel, Westminster John Knox Press, 1999, pp. 41-42.

5. ^ a b Jean Louis Ska, The Exegesis of the Pentateuch: Exegetical Studies and Basic Questions, Mohr Siebeck, 2009, pp. 30–31, 227-228, 260.

6. ^ Hans Küng, Ebraismo, ed. cit., pag. 28.

7. ^ E. A. Knauf, Ismael. Untersuchungen zur Geschichte Palästinas und Nordarabiens im 1. Jahrtausend vor Christus, Wiesbaden, 1985, p. 113, citato da H. Küng, Ebraismo, ed. cit., p. 702, nota 27.

8. ^ Paolo di Tarso parla di Abramo come padre dei credenti (vedi Lettera ai Romani, 4.9-11).

9. ^ Genesi, 11,28-29.

10. ^ Genesi, 20,12.

11. ^ In alcuni passi biblici, Lot è indicato come "fratello" di Abram, ma è tradizione semitica chiamare "fratello" anche altri congiunti, come nipoti e cugini. Cfr. La Bibbia in lingua corrente, ed. LDC Torino e ABU Roma, ISBN 88-01-10373-5.

12. ^ Genesi, 11.27-32

13. ^ Genesi, 12.

14. ^ Genesi, 13.16; 15.5; 17.4-6; 22.17; 26.4; 26.24; 28.14; 35.11; 47.27; 48.4.

15. ^ Genesi, 18.18; 22.18; 26.4; 28.14.

16. ^ Genesi, 12.7; 13.15; 15.18; 17.8; 26.3; 28.13; 35.12; 48.4. Questa terza promessa viene fatta da Dio nella seconda apparizione, a Betel;.

17. ^ Genesi, 13,14-17.

18. ^ La città di Dan fu fondata molto tempo dopo Abramo (vedi Giudici, 18.27-31): l'autore del testo biblico ne parla probabilmente riferendosi ad una località conosciuta dai suoi lettori.

19. ^ Molti padri della chiesa vedono in Melchisedec, che offre a Dio il pane e il vino, un presagio dell'eucarestia istituita da Gesù.

20. ^ Altre versioni non cattoliche traslitterano il nome originale אַבְרָם con "Abramo" e il nuovo nome אַבְרָהָם con "Abraamo".

21. ^ Genesi, 17,15.

22. ^ Il termine usato è muʾmin, usato a lungo come sinonimo di "musulmano" e anche per indicare israeliti e cristiani, seguaci di una fede celeste.

23. ^ http://www.corano.it/corano_testo/6.htm

24. ^ http://www.donne-e-islam.it/post.php?idss=29

25. ^ Sura IV, versetto 125.

26. ^ Cor., XXII:26.

27. ^ http://www.corano.it/corano_testo/14.htm

28. ^ http://www.corano.it/corano_testo/37.htm

29. ^ http://www.arab.it/islam/la_festa_del_sacrificio.html

30. ^ http://www.corano.it/corano_testo/37.htm

31. ^ Timore e tremore, di Søren Kierkegaard, a cura di Cornelio Fabro, Bur-Rizzoli, Milano, 1986-2009 ISBN 978-88-17-16562-4

32. ^ Fabro in Timore e tremore pag. 12 citando il pensiero del filosofo danese riportato in altra sua opera: Diario di Søren Kierkegaard, 1851-1852, X4 A357, tr. it n. 3537, t. IX p.54 sgg

33. ^ Opera citata pag. 17

34. ^ Opera citata pag. 18

35. ^ Helmer Ringgren, Israele - I padri, l'epoca dei Re, il giudaismo, ed. Jaca Book, Milano, 1987, ISBN 88-16-32011-7, pag. 40.

36. ^ Cristiano Grottanelli, "La religione d'Israele prima dell'Esilio", in: (a cura di G. Filoramo) Storia delle religioni 2. Ebraismo e Cristianesimo, Roma-Bari, Editori Laterza, 1995 e succ. ediz., p. 10, che porta come esempio T.L. Thompson, The Historicity of Patriarchal Narratives, Berlino, de Gruyter, 1974.

37. ^ La stele recita: «Gli Apiru del Monte Yarumta, insieme ai Tayaru, assaltano la tribù dei Raham». J.B. Pritchard (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, p. 255. Princeton, 1955.

38. ^ Flavio Barbiero, La Bibbia senza segreti, Editore Profondo Rosso, 2010

Bibliografia

R. Guitton, Il Principe di Dio. Sulle tracce di Abramo, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2009, ISBN 978-88-7916-399-6

Soren Kierkegaard, Timore e tremore ( tr. Franco Fortini e K.M.Guldbrandsen, Edizioni di Comunità, Milano 1948; altra ed. tr. Cornelio Fabro, Rizzoli, Milano 1972 ISBN 978-88-17-16562-4

Hans Küng, Ebraismo, ed. BUR, Milano, 1995, ISBN 88-17-11645-9

Tratto da Wikipedia.

· Patriarca venerato dalle Chiese cristiane che ammettono il culto dei santi, Ebraismo, Islam

· Santuario principale: Cupola della Roccia, Gerusalemme

· Ricorrenza: 9 ottobre (Chiesa cattolica) assieme a Santa Sara

Abramo (in ebraico: אַבְרָהָם, Avraham, "Padre di molti/dei popoli"; in arabo: ابراهيم, Ibrāhīm; ... – ...) è un patriarca dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'islam. La sua storia è narrata nel Libro della Genesi ed è ripresa dal Corano. Secondo Genesi (17,5), il suo nome originale era אַבְרָם (Avram, Abram), poi cambiato da Dio in Abramo.

Non esistono testimonianze indipendenti da Genesi dell'esistenza di Abramo[1]: non è quindi possibile attestare la sua storicità. La cronologia interna alla Bibbia colloca Abramo verso il 2000 a.C.[2] La redazione del testo biblico che parla di lui pare essere opera di un redattore sacerdotale, ai tempi dell'esilio babilonese[3]. Nonostante ciò, "non esiste nulla di specifico nelle storie della Genesi che possa essere collegato direttamente a storia conosciuta che riguardi Canaan e dintorni nella prima parte del secondo millennio p.e.v."[4] Come in genere succede per i testi riguardanti i patriarchi, non si tratta di biografie, né di racconti storici nel senso comune del termine, ma di fissazione per iscritto di tradizioni orali, con ridondanze e contraddizioni.[1] Di conseguenza, "è ormai ampiamente riconosciuto che il cosiddetto «periodo patriarcale/ancestrale» è un costrutto letterario susseguente, e non un periodo della storia reale del mondo antico."[4] La maggioranza degli studiosi asseriscono che il Pentateuco sia stato composto nel periodo persiano (circa 520–320 a.C.),[5] quale risultato di tensioni tra possidenti terrieri ebrei che erano rimasti in Giuda durante la cattività babilonese e affermavano Abramo come loro "padre" tramite il quale facevano risalire il proprio diritto alla terra, e gli esuli "sacerdotali" reduci, che basavano la loro rivendicazione sulla preminenza di Mosè e la tradizione dell'Esodo.[5]

Padre di popoli

L'islam considera Abramo antenato del popolo arabo, attraverso Ismaele. Questa parentela con gli Aramei semiti della fine del II millennio a.C. e con i proto-Arabi della prima metà del I millennio a.C. era piuttosto sentita dagli ebrei antichi, tanto che le genealogie di Genesi la evidenziano in più punti (pur tra varie contraddizioni)[6].

Per ricerche storico-fenomenologiche sembra che i discendenti dell'ultima moglie di Abramo, Ketura (sposata dopo la morte di Sara), possano essere riconosciuti in sedici gruppi protoarabi di nomadi[7]. L'ebraismo, il cristianesimo[8] e l'islam vengono anche dette religioni abramitiche, con riferimento alla loro presunta discendenza comune da Abramo.

IL RACCONTO BIBLICO

Viaggio di Abramo da Ur a Canaan

Il collegamento con le precedenti genealogie e la prima emigrazione

La genealogia contenuta in Genesi 11.10-32 è, dopo il breve riferimento alla famiglia di Caino (4.17-22), l'elenco dei patriarchi da Adamo a Noè (5) e la discendenza di Noè (10), la quarta inserita nel Libro della Genesi e serve a stabilire un legame tra la storia di Noè e quella di Abramo. Questa quarta genealogia è posta dopo il racconto della torre di Babele (11), quando i popoli sono stati messi in confusione da Dio con l'inserimento nella storia umana delle diverse lingue.

Abram, figlio di Terach e fratello di Nacor e Aran, viveva nella città di Ur con la propria famiglia. Qui sposò la sorellastra Sarai[9], figlia dello stesso padre, ma di madre diversa[10]. Terach, Abram, Sarai e Lot (il figlio di Aran[11], che era nel frattempo morto) si spostarono a Carran, città della Mesopotamia settentrionale (oggi in Turchia). Lì morì Terach, all'età di 205 anni.[12]

Dio parla ad Abramo

Un giorno Dio parlò ad Abramo[13], ordinandogli di lasciare la sua terra e di dirigersi nella terra che lui gli avrebbe indicato. Tre sono le promesse che Dio fa ad Abramo:

1. una numerosa discendenza;[14]

2. la benedizione, tramite lui, di tutti i popoli della Terra;[15]

3. la promessa di un territorio per la sua discendenza.[16]

Abram, che aveva a quel punto 75 anni e non era ancora riuscito ad avere figli a causa della sterilità di Sara, obbedì: radunò tutti i suoi beni e partì, lasciando Carran, con sua moglie e il nipote Lot. Quando arrivò nel paese di Canaan, o Palestina, nei pressi di Sichem, Dio gli apparve in un luogo chiamato Betel ("Casa-di-Dio") e gli fece la promessa che quella terra sarebbe appartenuta alla sua discendenza. Lì, Abram costruì un altare. Poi piantò la tenda tra Betel e Ai e costruì un altro altare. Infine, si diresse verso il Negheb

Fuga in Egitto

Per salvarsi dalla carestia a Canaan, Abram fuggì in Egitto, raccomandando a Sarai di spacciarsi per sua sorella, nel timore che la bellezza di lei potesse attrarre su di lui la violenza degli Egizi ma voci riguardanti ciò giungono al faraone, e marito e moglie vengono condotti a palazzo. Abramo lascia che Sara giacesse con il faraone e in cambio gli vengono regalate delle bestie. In tutti i modi però Abramo cerca di far scappare Sara dalle grinfie del faraone il quale accortosi dei movimenti, caccia i due dall’ Egitto. (Genesi, 12,10-20).

Lot a Sodoma

Abram tornò nel Neghev dall'Egitto, dove si separò dal nipote Lot, poiché le rispettive mandrie non avevano abbastanza spazio. Lot si trasferì nelle vicinanze della città di Sodoma (Genesi, 13,9-11).

Nello stesso luogo dove tempo prima Dio gli aveva parlato, Abram ebbe una nuova rivelazione da Dio[17]: in lui sarebbero state benedette tutte le genti, gli avrebbe concesso una discendenza numerosa come le stelle del cielo e i granelli di sabbia del mare.

Nella Bibbia è citato a questo punto un conflitto militare tra diversi re, difficilmente identificabili. Anche i re di Sodoma e Gomorra furono coinvolti nel conflitto: sconfitti entrambi, le due città furono sottoposte a saccheggio e Lot preso prigioniero. Uno scampato al massacro avvertì Abram del destino del nipote e questi organizzò i propri uomini per liberare Lot, raggiungendo quei re a Dan[18] e sgominandoli.

Il re di Sodoma raggiunse Abram per riottenere i suoi uomini, ma Abram gli restituì tutto quanto era suo. In questa occasione apparve Melchisedec, "sacerdote del Dio Altissimo" e re di Salem (Gerusalemme), che benedisse Abram al suo ritorno[19].

Abram diventa Abramo (Avràm diventa Avrahàm)

In una nuova visione, Dio confermò ad Abram l'Alleanza, che si sarebbe estesa a tutta la sua discendenza. Sarai era sterile e avanti negli anni, quindi Abram ritenne opportuno accettare il suggerimento di Sara di avere un figlio con la schiava egiziana Agar, che chiamò Ismaele. Ma Dio apparve nuovamente ad Abramo tredici anni più tardi, confermando che Sarai gli avrebbe dato un figlio legittimo nonostante l'età avanzata, e cambiò (Genesi, 17,5) il nome da אַבְרָם ("Avràm", traslitterato solitamente con "Abram") in אַבְרָהָם ("Avrahàm", traslitterato solitamente con "Abramo")[20] e quello di sua moglie Sarai in Sara[21]. In questa occasione Dio dettò anche il precetto della circoncisione, come segno dell'alleanza di Abramo e della sua casa a Dio.

Isacco

In seguito, un giorno, Abramo vide davanti alla sua tenda tre uomini e li invitò a riposarsi. Diede loro dell'acqua per lavarsi i piedi e Sara preparò delle focacce e del vitello da mangiare. Essi si riposarono e mangiarono. Al momento di andare via, assicurarono che Sara, l'anno successivo, avrebbe avuto un figlio. Sara, all'udire queste parole si mise a ridere, perché era troppo vecchia per avere un bambino. Allora i viandanti risposero dicendo che niente è impossibile a Dio. Sul punto di andarsene, i viandanti rivelarono ad Abramo la volontà di Dio di distruggere Sodoma e Gomorra. Abramo intercedette allora per i giusti che sarebbero morti insieme agli empi e ottenne da Dio la promessa che se in tutta Sodoma e Gomorra avesse trovato solo dieci giusti, a motivo di quei dieci, avrebbe sicuramente risparmiato le città dalla distruzione.

L'anno dopo, a primavera, Sara ebbe un figlio e lo chiamò Isacco, cioè «sorriso di Dio». In seguito a ciò scoppiò una violenta gelosia tra Sara e Agar, al punto che Abramo decise di allontanare nel deserto Agar e suo figlio Ismaele, dando loro un pane e un otre d'acqua.

Quando Isacco era già un ragazzo, Dio mise alla prova Abramo: gli disse di andare sul monte Moria e di sacrificare suo figlio Isacco. Abramo accettò, ma mentre legava Isacco per il sacrificio, apparve un angelo che gli disse di fermarsi perché Dio aveva apprezzato la sua ubbidienza, benedicendolo "con ogni benedizione".

Morte di Abramo

Abramo venne seppellito vicino a sua moglie Sarai nel campo di Macpela, vicino a Hebron (in arabo: ﺧﻠﻴﻞ, Khalīl, ossia "Amico [di Dio]"), nel paese di Canaan, che egli stesso aveva comperato dagli Ittiti come terreno sepolcrale molti anni prima.

Abramo nell'Islam

Nella cultura islamica, Abramo (in arabo in arabo: إبراهيم, Ibrāhīm), figlio di ‘Āzar (da alcuni fatto corrispondere al Terah biblico, da altri ritenuto uno zio paterno), è considerato un profeta di grandissimo carisma, tanto che a lui volentieri si rifaceva Maometto nel ricordare il cammino salvifico additato all'umanità da Allah per il tramite di Inviati e profeti. Al suo ultimo figlioletto, avuto da Marya al-Qibtiyya, Maometto darà proprio per questo il beneaugurante nome di Ibrāhīm.

Nel Corano si ricorda un suo passato di ricerca di Dio attraverso lo spettacolo degli astri e di hanīf (puro monoteista non inserito in alcuna religione), prima di approdare mercé Allah alla vera fede.[22][23] [24]

Nel Corano[25] è ricordato spesso come "amico [di Dio]" (Khalīl). A lui e a suo figlio Ismāʿīl viene affidato da Allāh il compito di ricostruire la Kaʿba, fatta da Lui calare dal Cielo ma distrutta poi dal Diluvio Universale.[26]

L'intera sūra 14 è intitolata ad Abramo, ma il personaggio viene citato solo poche volte [27]. Si racconta del Sacrificio del figlio di Abramo, che la tradizione è divisa nell'identificare con Ismaele o Isacco, ma prevale la prima interpretazione. Il racconto è reperibile nella sūra Aṣ Ṣāffāt ayāt 100 - 107 [28]. In ricordo di questo evento, il decimo giorno del mese Dhūl Ḥijja o "Mese del Pellegrinaggio" la ‘Īd al Aḍḥā ("Festa del Sacrificio", nota nel mondo islamico con molti nomi, tra cui ‘Īd al Qurbān "Festa dell'Offerta" o ‘Īd al Kabīr "Festa Grande") [29] [30].

La filosofia di Kierkegaard analizza la fede di Abramo

« Per fede Abraamo, quando fu provato, fece come se offrisse Isacco, e l'uomo che aveva lietamente ricevuto le promesse tentò di offrire il [suo] unigenito, benché gli fosse stato detto: "Quello che sarà chiamato 'tuo seme' verrà da Isacco". Ma egli riconobbe che Dio poteva destarlo anche dai morti; e da lì lo ricevette pure in modo illustrativo »

(Paolo, Lettera agli Ebrei capitolo 11, versetti 17 - 19)

Secondo il racconto biblico, Dio comanda ad Abramo (senza dare nessuna spiegazione) di sacrificare il figlio, l'unico suo figlio "legittimo", Isacco.

Søren Kierkegaard in una delle sue più importanti opere, ovvero Timore e tremore, analizza e spiega la grande fede di Abramo nell'accettare tale sacrificio, "senza colpo ferire". Per l'etica del tempo in cui visse il patriarca, tale comportamento era inspiegabile. In Timore e tremore, Kierkegaard analizza il personaggio Abramo spiegando le ragioni etiche-religiose di un simile comportamento. In una delle versioni della sua opera a cura di Cornelio Fabro[31], il curatore rileva che Abramo è chiamato dal filosofo danese «eroe della fede» e «modello del cristianesimo straordinario».

Infatti Abramo non valicò con inopportune riflessioni "i limiti della Fede [...] Il padre della fede rimase nella fede lungi, dai limiti, da quei confini in cui la fede svanisce in riflessioni"[32].

Il gesto di Abramo secondo Fabro «rivela l'essenza della religiosità e ci porta alla soglia della fede cristiana: la religione (la fede) è il fondamento della morale, non la morale il fondamento della fede» [33].

Abramo, «non dubitò: non si mise a sbirciare a destra e a sinistra per trovare qualche scappatoia. Egli sapeva che era Dio, l'Onnipotente, che lo metteva alla prova: sapeva che si poteva esigere da lui il sacrificio più duro: ma sapeva anche che nessun sacrificio è troppo duro quando è Dio che lo vede» [34].

Kierkegaard mette qui in evidenza che l'etica religiosa mostrata da Abramo fu superiore a qualsiasi altro 'tipo' di etica. Un uomo etico nel tempo di Abramo si sarebbe comportato diversamente. Isacco era sì figlio suo, ma anche di Sara, sarebbe stato quindi giusto ed "etico" che per un sacrificio così grande ne parlasse con sua moglie e con persone vicine alla sua famiglia come Eliezer. Era eticamente opportuno che parlasse di quel comando ricevuto da Dio e del suo proposito di eseguirlo. Ma non lo fece.

L'omicidio, anche quello sacrificale, oltre che da Dio, era condannato anche dalla società cui faceva parte Abramo. Inoltre era eticamente sbagliato che qualsiasi padre sopprimesse il proprio figlio.

Ecco invece che qui Kierkegaard spiega in contrapposizione alla normale etica, l'etica superiore, quella di Dio che include la fede senza riserve in Lui. Abramo non tentenna, non pensa a nessuna conseguenza, non fa calcoli, non ha dubbi di nessun genere, ripone la sua totale fiducia in Dio. Se Dio comanda, qualunque sia il suo comando, ci sarà senza dubbio una valida ragione anche se non da noi compresa, e quella ragione che ha a che fare con una grande fede senza riserve, surclassa ogni altra ragione e ogni altro comportamento decisionale.

La critica storica

Fino a quando la storia dell'antico Israele è stata scritta seguendo come modello il racconto biblico, si è dato per scontato anche che Abramo fosse originario della città di Ur dei Caldei. Questa idea è seguita ancora oggi non solo in ambienti conservatori protestanti ma anche in altri ambiti particolari come la cosiddetta archeologia misteriosa, dove per esempio lo scrittore Zecharia Sitchin, in base a studi personali sulla civiltà sumerica, ha confermato il racconto biblico del viaggio di Abramo da Ur a Harran, ma ha ipotizzato che egli fosse originario di Nippur e che il padre Terah fosse un alto sacerdote del potente dio sumerico Enlil, il cui santuario stava proprio in quella città.

Quando, invece, la critica dei filologi tedeschi ha cominciato a mettere in crisi il modello storico biblico, verso la fine dell'Ottocento, è stato ipotizzato che l'Abramo storico fosse un personaggio originario di Urfa nella Siria settentrionale, o dell'Urartu. Gli argomenti usati per questa ipotesi erano sostanzialmente tre:

- probabilmente Abramo apparteneva alla stirpe degli Amorrei (o Amorriti) che tra il XX e il XIX secolo a.C. si erano spostati con onde migratorie dalla Siria verso la Mesopotamia e Canaan[35];

- sia Abramo che i suoi discendenti usavano cercare moglie nelle zone della Siria per poi condurle con loro in Cananea; diventa più sensata la tappa ad Harran, nella Turchia sudorientale.

- Secondo questa ipotesi, Abramo avrebbe seguito le migrazioni generatesi con la forte pressione demografica su terreni che si stavano progressivamente desertificando. Poiché gli Amorrei erano popoli semi-nomadi di cultura pastorale, appariva più probabile e sensata la migrazione dalla Siria del nord alla ricerca di pascoli, piuttosto che dalla opulenta Caldea.

Buona parte degli studiosi biblici ha confinato il personaggio nel mito, negandone una sostanziale veridicità storica,[36] sottolineando tra l'altro come il nome di Abramo non compaia nei testi e nei profeti risalenti al periodo precedente l'esilio di Babilonia, per i quali invece usato il termine più generico di "padri" per indicare la generazione dell'esodo.

Negli ultimi anni l'orientalista Mario Liverani ha proposto di vedere nel nome Abramo l'eponimo mitico di una tribù palestinese del XIII secolo a.C., quella dei Raham, di cui si è trovata menzione nella stele di Seti I trovata a Bet-She'an e risalente all'incirca al 1289 a.C.[37] La tribù abitava probabilmente nella zona circostante o vicina a Bet-She'an, in Galilea (la stele infatti si riferisce a lotte avvenute nella zona). Le tribù semitiche seminomadi e pastorali dell'epoca usavano anteporre al proprio nome il termine banū ("figli di"), per cui si ipotizza che i Raham chiamassero loro stessi Banu Raham. Inoltre, molte di esse interpretavano i legami di sangue tra i membri della tribù come una discendenza comune da un antenato eponimo (cioè che ha dato il nome alla tribù), anziché come risultato di legami intra-tribali. Il nome di questo mitico antenato eponimo veniva costruito con il patronimico (prefisso) Abū ("padre"), seguito dal nome della tribù; nel caso dei Raham, sarebbe stato Abu Raham, poi divenuto Ab-raham, Abramo.

Il Viaggio di Abramo da Ur a Harran si spiegherebbe come un riflesso retrospettivo della vicenda del ritorno degli ebrei dall'esilio di Babilonia. L'arrivo di Abramo in Palestina e le vicende della sua integrazione tra la popolazione locale dovevano servire da modello per un'integrazione pacifica dei reduci dall'esilio tra le popolazioni della Palestina a loro contemporanea.

Una diversa collocazione storica di Abramo viene fornita da Flavio Barbiero, che ipotizza la sua appartenenza all'alta nobiltà del regno di Mitanni al tempo in cui in Egitto regnava Thutmose III, nella prima metà del XV secolo a.C.[38]

Secondo Barbiero, Abramo e il nipote Lot lasciarono il paese d'origine in qualità di ostaggi dopo la sconfitta del loro regno da parte del faraone, destinati a governare i protettorati egizi della Palestina.

Note

1. ^ a b Hans Küng, Ebraismo, ed. cit., pag. 25.

2. ^ William H. Shea, William, "Chronology of the Old Testament", in David Noel Freedman & Allen C. Myers, Eerdmans Dictionary of the Bible, Eerdmans, 2000.

3. ^ Hans Küng, Ebraismo, ed. cit., pag. 24.

4. ^ a b Paula McNutt, Reconstructing the Society of Ancient Israel, Westminster John Knox Press, 1999, pp. 41-42.

5. ^ a b Jean Louis Ska, The Exegesis of the Pentateuch: Exegetical Studies and Basic Questions, Mohr Siebeck, 2009, pp. 30–31, 227-228, 260.

6. ^ Hans Küng, Ebraismo, ed. cit., pag. 28.

7. ^ E. A. Knauf, Ismael. Untersuchungen zur Geschichte Palästinas und Nordarabiens im 1. Jahrtausend vor Christus, Wiesbaden, 1985, p. 113, citato da H. Küng, Ebraismo, ed. cit., p. 702, nota 27.

8. ^ Paolo di Tarso parla di Abramo come padre dei credenti (vedi Lettera ai Romani, 4.9-11).

9. ^ Genesi, 11,28-29.

10. ^ Genesi, 20,12.

11. ^ In alcuni passi biblici, Lot è indicato come "fratello" di Abram, ma è tradizione semitica chiamare "fratello" anche altri congiunti, come nipoti e cugini. Cfr. La Bibbia in lingua corrente, ed. LDC Torino e ABU Roma, ISBN 88-01-10373-5.

12. ^ Genesi, 11.27-32

13. ^ Genesi, 12.

14. ^ Genesi, 13.16; 15.5; 17.4-6; 22.17; 26.4; 26.24; 28.14; 35.11; 47.27; 48.4.

15. ^ Genesi, 18.18; 22.18; 26.4; 28.14.

16. ^ Genesi, 12.7; 13.15; 15.18; 17.8; 26.3; 28.13; 35.12; 48.4. Questa terza promessa viene fatta da Dio nella seconda apparizione, a Betel;.

17. ^ Genesi, 13,14-17.

18. ^ La città di Dan fu fondata molto tempo dopo Abramo (vedi Giudici, 18.27-31): l'autore del testo biblico ne parla probabilmente riferendosi ad una località conosciuta dai suoi lettori.

19. ^ Molti padri della chiesa vedono in Melchisedec, che offre a Dio il pane e il vino, un presagio dell'eucarestia istituita da Gesù.

20. ^ Altre versioni non cattoliche traslitterano il nome originale אַבְרָם con "Abramo" e il nuovo nome אַבְרָהָם con "Abraamo".

21. ^ Genesi, 17,15.

22. ^ Il termine usato è muʾmin, usato a lungo come sinonimo di "musulmano" e anche per indicare israeliti e cristiani, seguaci di una fede celeste.

23. ^ http://www.corano.it/corano_testo/6.htm

24. ^ http://www.donne-e-islam.it/post.php?idss=29

25. ^ Sura IV, versetto 125.

26. ^ Cor., XXII:26.

27. ^ http://www.corano.it/corano_testo/14.htm

28. ^ http://www.corano.it/corano_testo/37.htm

29. ^ http://www.arab.it/islam/la_festa_del_sacrificio.html

30. ^ http://www.corano.it/corano_testo/37.htm

31. ^ Timore e tremore, di Søren Kierkegaard, a cura di Cornelio Fabro, Bur-Rizzoli, Milano, 1986-2009 ISBN 978-88-17-16562-4

32. ^ Fabro in Timore e tremore pag. 12 citando il pensiero del filosofo danese riportato in altra sua opera: Diario di Søren Kierkegaard, 1851-1852, X4 A357, tr. it n. 3537, t. IX p.54 sgg

33. ^ Opera citata pag. 17

34. ^ Opera citata pag. 18

35. ^ Helmer Ringgren, Israele - I padri, l'epoca dei Re, il giudaismo, ed. Jaca Book, Milano, 1987, ISBN 88-16-32011-7, pag. 40.

36. ^ Cristiano Grottanelli, "La religione d'Israele prima dell'Esilio", in: (a cura di G. Filoramo) Storia delle religioni 2. Ebraismo e Cristianesimo, Roma-Bari, Editori Laterza, 1995 e succ. ediz., p. 10, che porta come esempio T.L. Thompson, The Historicity of Patriarchal Narratives, Berlino, de Gruyter, 1974.

37. ^ La stele recita: «Gli Apiru del Monte Yarumta, insieme ai Tayaru, assaltano la tribù dei Raham». J.B. Pritchard (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, p. 255. Princeton, 1955.

38. ^ Flavio Barbiero, La Bibbia senza segreti, Editore Profondo Rosso, 2010

Bibliografia

R. Guitton, Il Principe di Dio. Sulle tracce di Abramo, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2009, ISBN 978-88-7916-399-6

Soren Kierkegaard, Timore e tremore ( tr. Franco Fortini e K.M.Guldbrandsen, Edizioni di Comunità, Milano 1948; altra ed. tr. Cornelio Fabro, Rizzoli, Milano 1972 ISBN 978-88-17-16562-4

Hans Küng, Ebraismo, ed. BUR, Milano, 1995, ISBN 88-17-11645-9

|

Vedi anche:

|

| ||||||