IL LUOGO DI CULTO CRISTIANO

Una chiesa in architettura è un edificio specificamente dedicato al culto religioso cristiano.

Il termine deriva dal latino ecclesia e dal greco ἐκκλησία (ekklesía), cioè comunità come effetto di una convocazione.

Nel Cattolicesimo, a differenza delle sinagoghe dell'Ebraismo (con l'eccezione del Tempio di Gerusalemme), l'edificio di culto è anche sede della divinità, così come avveniva nella religione greco-romana. Questo perché per il cattolicesimo, anche se spiritualmente Dio è ritenuto onnipresente, la Chiesa contiene al suo interno la reale presenza del corpo e del sangue di Cristo, cioè sotto le specie eucaristiche. Il termine ecclesia originariamente indicava la comunità di persone convocata da Dio. Con il tempo il termine derivato "chiesa" ha portato a significare anche il luogo dove avviene l'incontro della comunità; infine ha acquisito questo significato praticamente in senso fisico.

Denominazioni in ordine gerarchico

Gli edifici ecclesiastici cristiani possono avere varie denominazioni, a seconda della loro tipologia, funzione o importanza:

1. Arcibasilica papale maggiore - ne è titolare il papa ed è la chiesa cattolica più importante in quanto cattedrale di Roma; il titolo è portato solo dalla Basilica di San Giovanni in Laterano.

2. basilica papale maggiore - ne è titolare il papa in quanto sommo pontefice; quattro in Roma, compresa la Lateranense.

3. basilica papale minore - ne è titolare il papa; il titolo è portato da due basiliche in Assisi in quanto le più importanti (dopo le maggiori) nel Patriarcato d'Occidente.

4. santuario pontificio - santuario a cui sono stati conferiti speciali diritti cerimoniali dal papa.

5. basilica pontificia (minore) - chiesa di grandi dimensioni a cui sono stati conferiti speciali diritti cerimoniali dal papa; il titolo può essere aggiunto a qualsiasi dei seguenti.

6. cattedrale suburbicaria - ne è titolare un cardinale vescovo.

7. basilica patriarcale - basilica principale di un patriarcato; ne è titolare un patriarca.

8. chiesa titolare - chiesa di Roma della quale è titolare un cardinale presbitero.

9. chiesa diaconale - chiesa di Roma della quale è titolare un cardinale diacono.

10. cattedrale primaziale - chiesa principale di una nazione che abbia un primate.

11. cattedrale metropolitana - sede dell'arcivescovo metropolita.

12. cattedrale - la chiesa da dove il vescovo presiede le celebrazioni diocesane e dove, in passato, i canonici celebravano gli uffici corali.

13. chiesa abbaziale - chiesa di una abbazia, in cui i monaci celebrano l'ufficio monastico

14. collegiata - chiesa storicamente sede di un collegio di canonici, con funzioni religiose simili alla cattedrale.

15. pieve - chiesa rurale in cui poteva essere conferito il battesimo e con speciali diritti sulle chiese figliali. Il parroco, spesso era un arciprete.

16. chiesa arcipretale o arcidiaconale o decanale - la chiesa di riferimento di una forania cioè un insieme di parrocchie, nel quale il lavoro dei parroci è coordinato da un arciprete o da un arcidiacono o da un decano.

17. chiesa parrocchiale - la chiesa di riferimento di una parrocchia (cioè di una frazione del territorio di una diocesi), retta da un parroco.

18. santuario diocesano - chiesa specificamente dedicata al culto particolare di un santo e spesso meta di pellegrinaggi; è governata da un rettore che risponde direttamente al vescovo

19. chiesa (rettoriale) - la chiesa storicamente importante la quale però non ha una parrocchia correlata, ma è inclusa nella giurisdizione di una chiesa parrocchiale, il sacerdote presente si chiama rettore.

20. cappella - chiesa privata o piccola chiesa di un istituto regolare o ampia nicchia ricavata all'interno di una chiesa o in generale piccolo edificio funzionalmente legato ad altri edifici. È retta da un cappellano. Il termine, originariamente usato solo dai Franchi, deriva da cappa, ed era riferito all'ambiente dove si officiavano le funzioni religiose per i re Franchi, che conteneva la reliquia della cappa di san Martino, santo patrono e protettore del regno.

21. diaconia - chiesa retta da un diacono sotto la giurisdizione del parroco

22. duomo - termine generico, non canonico, che indica la chiesa più importante, spesso cattedrale, di una città.

23. tempio - oltre ai vari significati relativi a culti diversi, ed oltre ad un significato generico relativo a qualsiasi luogo di culto, nella tradizione cristiana indica quasi sempre un edificio monumentale, spesso extraurbano, privo di funzioni parrocchiali, sorto come "memoria" di avvenimenti straordinari e simile per alcuni versi al concetto di santuario; con questo termine venivano inoltre indicati i luoghi di culto dell'ordine templare.

24. battistero - edificio specificamente destinato al rito del battesimo, spesso a pianta centrale

25. sacro monte - complesso devozionale posto sul versante di una montagna con una serie di cappelle o edicole contenenti scene figurative.

Una chiesa in architettura è un edificio specificamente dedicato al culto religioso cristiano.

Il termine deriva dal latino ecclesia e dal greco ἐκκλησία (ekklesía), cioè comunità come effetto di una convocazione.

Nel Cattolicesimo, a differenza delle sinagoghe dell'Ebraismo (con l'eccezione del Tempio di Gerusalemme), l'edificio di culto è anche sede della divinità, così come avveniva nella religione greco-romana. Questo perché per il cattolicesimo, anche se spiritualmente Dio è ritenuto onnipresente, la Chiesa contiene al suo interno la reale presenza del corpo e del sangue di Cristo, cioè sotto le specie eucaristiche. Il termine ecclesia originariamente indicava la comunità di persone convocata da Dio. Con il tempo il termine derivato "chiesa" ha portato a significare anche il luogo dove avviene l'incontro della comunità; infine ha acquisito questo significato praticamente in senso fisico.

Denominazioni in ordine gerarchico

Gli edifici ecclesiastici cristiani possono avere varie denominazioni, a seconda della loro tipologia, funzione o importanza:

1. Arcibasilica papale maggiore - ne è titolare il papa ed è la chiesa cattolica più importante in quanto cattedrale di Roma; il titolo è portato solo dalla Basilica di San Giovanni in Laterano.

2. basilica papale maggiore - ne è titolare il papa in quanto sommo pontefice; quattro in Roma, compresa la Lateranense.

3. basilica papale minore - ne è titolare il papa; il titolo è portato da due basiliche in Assisi in quanto le più importanti (dopo le maggiori) nel Patriarcato d'Occidente.

4. santuario pontificio - santuario a cui sono stati conferiti speciali diritti cerimoniali dal papa.

5. basilica pontificia (minore) - chiesa di grandi dimensioni a cui sono stati conferiti speciali diritti cerimoniali dal papa; il titolo può essere aggiunto a qualsiasi dei seguenti.

6. cattedrale suburbicaria - ne è titolare un cardinale vescovo.

7. basilica patriarcale - basilica principale di un patriarcato; ne è titolare un patriarca.

8. chiesa titolare - chiesa di Roma della quale è titolare un cardinale presbitero.

9. chiesa diaconale - chiesa di Roma della quale è titolare un cardinale diacono.

10. cattedrale primaziale - chiesa principale di una nazione che abbia un primate.

11. cattedrale metropolitana - sede dell'arcivescovo metropolita.

12. cattedrale - la chiesa da dove il vescovo presiede le celebrazioni diocesane e dove, in passato, i canonici celebravano gli uffici corali.

13. chiesa abbaziale - chiesa di una abbazia, in cui i monaci celebrano l'ufficio monastico

14. collegiata - chiesa storicamente sede di un collegio di canonici, con funzioni religiose simili alla cattedrale.

15. pieve - chiesa rurale in cui poteva essere conferito il battesimo e con speciali diritti sulle chiese figliali. Il parroco, spesso era un arciprete.

16. chiesa arcipretale o arcidiaconale o decanale - la chiesa di riferimento di una forania cioè un insieme di parrocchie, nel quale il lavoro dei parroci è coordinato da un arciprete o da un arcidiacono o da un decano.

17. chiesa parrocchiale - la chiesa di riferimento di una parrocchia (cioè di una frazione del territorio di una diocesi), retta da un parroco.

18. santuario diocesano - chiesa specificamente dedicata al culto particolare di un santo e spesso meta di pellegrinaggi; è governata da un rettore che risponde direttamente al vescovo

19. chiesa (rettoriale) - la chiesa storicamente importante la quale però non ha una parrocchia correlata, ma è inclusa nella giurisdizione di una chiesa parrocchiale, il sacerdote presente si chiama rettore.

20. cappella - chiesa privata o piccola chiesa di un istituto regolare o ampia nicchia ricavata all'interno di una chiesa o in generale piccolo edificio funzionalmente legato ad altri edifici. È retta da un cappellano. Il termine, originariamente usato solo dai Franchi, deriva da cappa, ed era riferito all'ambiente dove si officiavano le funzioni religiose per i re Franchi, che conteneva la reliquia della cappa di san Martino, santo patrono e protettore del regno.

21. diaconia - chiesa retta da un diacono sotto la giurisdizione del parroco

22. duomo - termine generico, non canonico, che indica la chiesa più importante, spesso cattedrale, di una città.

23. tempio - oltre ai vari significati relativi a culti diversi, ed oltre ad un significato generico relativo a qualsiasi luogo di culto, nella tradizione cristiana indica quasi sempre un edificio monumentale, spesso extraurbano, privo di funzioni parrocchiali, sorto come "memoria" di avvenimenti straordinari e simile per alcuni versi al concetto di santuario; con questo termine venivano inoltre indicati i luoghi di culto dell'ordine templare.

24. battistero - edificio specificamente destinato al rito del battesimo, spesso a pianta centrale

25. sacro monte - complesso devozionale posto sul versante di una montagna con una serie di cappelle o edicole contenenti scene figurative.

LA BASILICA

Il termine basilica assume al giorno d'oggi tre significati:

Nell'antica Roma la basilica era un edificio pubblico utilizzato come luogo di riunioni pubbliche e di amministrazione della giustizia. Il termine indicava una costruzione con navata centrale rialzata sulla cui parte superiore potevano essere ricavate finestre, permettendo di risolvere i problemi di illuminazione tipici dei grandi edifici.

Il significato della parola si è esteso, a partire dal IV secolo, ai luoghi di culto cristiano, divenendo un particolare e definito tipo architettonico, costituito da uno spazio suddiviso in tre o cinque navate, generalmente con un'abside finale.

Infine, tale prestigio religioso sì è evoluto in un vero e proprio titolo canonico, che dà particolari privilegi alle chiese che lo ottengono, consacrato in riti cerimoniali officiati direttamente dal Papa.

Basilica di Massenzio

La basilica nasce nel Mediterraneo orientale durante il periodo ellenistico, come suggerisce anche l'etimologia del termine: aulè basilikè era una zona dei palazzi reali di Efeso o di Alessandria d'Egitto, dove il significato letterario era sala o regia (il basileus è ancora il nome tradizionale degli imperatori bizantini).

La forma della basilica ellenistica, con colonnati e un'aula centrale, venne importata a Roma, dove dall'età repubblicana vennero costruite molte basiliche civili, come la Basilica Giulia e la Basilica Emilia nel Foro romano.

La basilica normalmente aveva pianta rettangolare, internamente suddivisa in tre o cinque navate da pilastri o colonne (la divisione in navate era uno stratagemma per facilitare la copertura e l'illuminazione) e presentava una o due absidi semicircolari o rettangolari, al centro del lato maggiore o minore. Gli ingressi (uno o due) erano posizionati sul lato opposto rispetto ad ogni abside. Anticamente nella basilica la parte centrale poteva essere anche scoperta.

La basilica romana ospitava riunioni di vario genere e usata per vari scopi: per le assemblee della municipalità, come mercato, come tribunale, per esercitazioni militari, come vestibolo di un tempio, di un teatro o di un edificio termale, come sala di ricevimento nelle dimore signorili e infine come sala del trono nei palazzi imperiali. Ci poteva essere la tribuna dove alcuni magistrati esercitavano la funzione di giudice (da cui la parola tribunale e basilica forense), altre magistrature amministrative, negozi e uffici, anche ai piani superiori.

LE BASILICHE CRISTIANE

Le basiliche del cristianesimo sono chiese di particolare antichità, specialmente le chiese paleocristiane, quelle aventi almeno tre navate, la centrale delle quali è rialzata (altrimenti si parlava di "sala").

Nel tempo il titolo di basilica acquisì un significato onorifico, e ad alcune chiese venne conferito uno speciale titolo d'onore per la loro importanza storica e religiosa, equiparandole nel titolo alle basiliche maggiori di Roma.

Nel 313 con l'Editto di Milano, l'Imperatore Costantino concesse la libertà al culto cristiano. Per impulso dello stesso imperatore e della sua famiglia (in particolare Sant'Elena) prese avvio a Roma - e presto si svilupperà altrove nel vasto territorio imperiale - un grandioso programma di costruzione di imponenti edifici basilicali da adibire a luoghi di culto e in memoria dei martiri cristiani. La costruzione di queste grandi chiese porta alla luce la nuova fede e la esalta e induce la progressiva, rapida, scomparsa dei Tituli o domus ecclesiae, i precedenti, modesti, luoghi di culto, per lo più ricavati all'interno di abitazioni private di patrizi convertiti al nuovo culto o riutilizzando mitrei, sovente sotterranei. In altri casi templi dedicati al vasto Pantheon delle divinità greco-romane vengono riadattati alla funzione di chiesa, o demoliti e sostituiti da un nuovo edificio di culto. Per motivi liturgici non era possibile, né desiderabile, adottare il modello templare romano, dove all'interno del tempio si custodiva solo la statua di culto del dio e la maggior parte dei riti avveniva in prossimità dell'altare esterno. Solo in alcuni interventi più tardi (IX-X secolo) vennero riutilizzati templi greco-romani murando gli intercolunni e aprendo le pareti della cella (come il Duomo di Siracusa, trasformato in epoca bizantina).

Le primissime basiliche, promosse dall'imperatore, sono edificate a Roma, e sono in grado di raccogliere migliaia di fedeli. Vengono costruite prevalentemente fuori le mura aureliane, sui luoghi di sepoltura - già da tempo oggetto di venerazione e caratterizzati da edicolette votive - dei principali apostoli e martiri cristiani (Martyria). La primissima basilica cristiana è probabilmente San Giovanni in Laterano, costruita su un terreno donato da Costantino I intorno all'editto di Milano del 313. Furono costruite poi San Pietro in Vaticano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura. Le ultime due in particolare vennero commissionate nel corso del IV secolo dal vescovo di Roma invece che dall'Imperatore, segno della crescente importanza del papato nella vecchia capitale.

Il tipo edilizio detto basilicale si ispirava agli esempi delle basiliche civili romane, realizzate per accogliere grandi folle, e fu adottato sia pure con sostanziali trasformazioni. Dovette avere peso nella definizione della nuova tipologia architettonica più che la basilica usata come tribunale, la tipologia della cosiddetta basilica palatina, dove l'imperatore si mostrava al popolo nell'enfasi dell'abside di fondo (come nella basilica Palatina di Costantino a Treviri); in questo senso alla maiestas imperiale si assimilò e poi sostituì la maiestas divina del cristianesimo.

L'ingresso era posto su un lato minore dell'edificio, opposto all'abside; lo spazio venne diviso in navate da esili muri sorretti da file di colonne, spesso di reimpiego, architravate o che sorreggono archi a tutto sesto. Ai lati dell'abside inizialmente vennero ricavati due locali di servizio, i pastoforia, detti prothesis e diakonikon, e successivamente si diffonde l'uso di affiancare absidi minori a quella principale; il numero di navate va da tre a cinque, mentre generalmente non veniva realizzato alcun transetto.

Esso infatti venne inizialmente associato a chiese (come la basilica costantiniana di San Pietro in Vaticano e la basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme) dette martyria ossia dove si tributa un culto sepolcrale a un importante personaggio: da questi illustri esempi si diffuse a tutte le altre chiese. L'asse principale era quindi quello longitudinale, più adatto ad ospitare le processioni dei presbiteri e dei fedeli. Le chiese sono (quando è possibile) orientate, ovvero l'asse della chiesa è disposto sulla direttrice est-ovest, con l'abside ad est. Un testo attribuito a Clemente I, ma forse del IV secolo recita a proposito della costruzione della basiliche: "[Preghiamo Dio] che ascese sopra il cielo dei cieli verso oriente, ricordando l'antica passione per il Paradiso, posto a oriente, da dove il primo uomo, disobbedendo a Dio, persuaso dal consiglio del serpente, fu cacciato." Oriente era quindi il luogo dove si trova il Paradiso e dove si trova quindi Cristo, che tornando sulla terra proverrà da tale direzione. Nello stesso testo si recita come il seggio del vescovo debba stare al centro, affiancato dai sacerdoti, e che i diaconi abbiano cura di disporre in zone separate i laici, divisi tra uomini e donne; nel mezzo, in un luogo rialzato, doveva stare il lettore dei testi sacri. La struttura longitudinale, dall'ingresso all'abside, indica anche il percorso spirituale e salvifico dell'uomo, la "via Salutis" ("via della Salvezza") e rispecchia l'idea del "tempo lineare", propria della tradizione biblico-cristiana. Infatti da sant'Agostino in poi nel pensiero cristiano il tempo è concepito in senso lineare-progressivo e non più circolare-ciclico come nel mondo pagano. Dalla caduta di Adamo l'escatologia cristiana procede verso la "consumazione del tempo", il riscatto dell'uomo verso Dio, il Giudizio Universale e l'eternità spirituale.

Il soffitto è piano o a capriate in legno a vista; le murature molto esili precludono la possibilità di impiegare volte in muratura.

Esternamente, la facciata presenta un disegno detto a capanna con tetto a falde inclinate a coprire la navata centrale, ai lati della quale troviamo spioventi semplici che coprono le navate laterali. Di fronte alle basiliche maggiori si trova talvolta un quadriportico, un cortile colonnato quadrangolare, riservato ai catecumeni.

Di pochi anni successive alle basiliche romane e tradizionalmente dovute al viaggio di Sant'Elena, sono le tre basiliche della Terra santa:

Basilica della Natività a Betlemme;

Basilica dell'Annunciazione a Nazaret;

Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

La Natività aveva originariamente cinque navate e una copertura che formava due spioventi per lato (invece di tre, su ciascuna navata) come a San Pietro in Vaticano: questo perché la copertura delle navate laterali proseguiva all'esterno senza interruzione come se si trattasse di un'unica navata. Un'altra analogia con la basilica vaticana era anche la presenza di un quadriportico antistante, dove si alloggiavano i catecumeni ed i pellegrini. La particolarità consisteva nell'ambone ottagonale al posto dell'abside, che custodiva la Grotta della natività, e che fece forse da modello alle prime chiese a pianta non oblunga (ma centrale) dette martyrion.

La Basilica del Santo Sepolcro presentava anticamente le cinque navate e il quadriportico antistante la facciata, ma sul retro si apriva un secondo quadriportico che probabilmente portava a un deambulatorio che girava attorno al sepolcro di Cristo. Nel IV secolo venne edificata al posto del deambulatorio la Rotonda dell'Anastasis, un edificio a pianta circolare che inglobava l'edicola a tre absidi del Santo Sepolcro. Distrutta e ricostruita più volte oggi la basilica che si ammira risale al periodo dei crociati (XII secolo).

Dopo il crollo dell'Impero romano d'Occidente fu realizzata una sola basilica con cinque navate, a Milano, con probabile sovvenzione da parte dell'imperatore Costante (figlio di Costantino) e si chiamò Basilica maior o Nova (in seguito Santa Tecla; all'epoca non era ancora in uso la dedicazione ai Santi), iniziata nel 343 in previsione del concilio. La chiesa fu inaugurata nel 345. Conforme agli stili della corte imperiale, la Maior non fu “umile”, ma fu grandiosa per dimensioni, stile e ricchezza.

Per tutta l'età di Sant'Ambrogio vescovo di Milano, questa chiesa fu il cruento pomo della discordia tra cattolici (il popolo) ed ariani (la corte e la nobiltà). La corte costruì un'altra chiesa (l'attuale San Lorenzo) in antitesi con la cattedrale, più rappresentativa del potere politico centrale, ricca di ori, mosaici, statue, e con la nuova architettura dell'impero; cioè non ebbe più la forma allungata come le basiliche, ma fu a pianta centrale, sormontata da un'immensa cupola; nacque così il primo "duomo".

Attila distrusse tutto nel 452, e le più modeste ricostruzioni del Medioevo ebbero nome di Santa Tecla, sul luogo della Maior, e San Lorenzo sul luogo del Duomo. Santa Tecla conservò tuttavia l'idea delle 5 navate, che fu ripresa sistematicamente nelle chiese di stile gotico, perché, per elevare l'altezza, fu necessario anche allargarne la base.

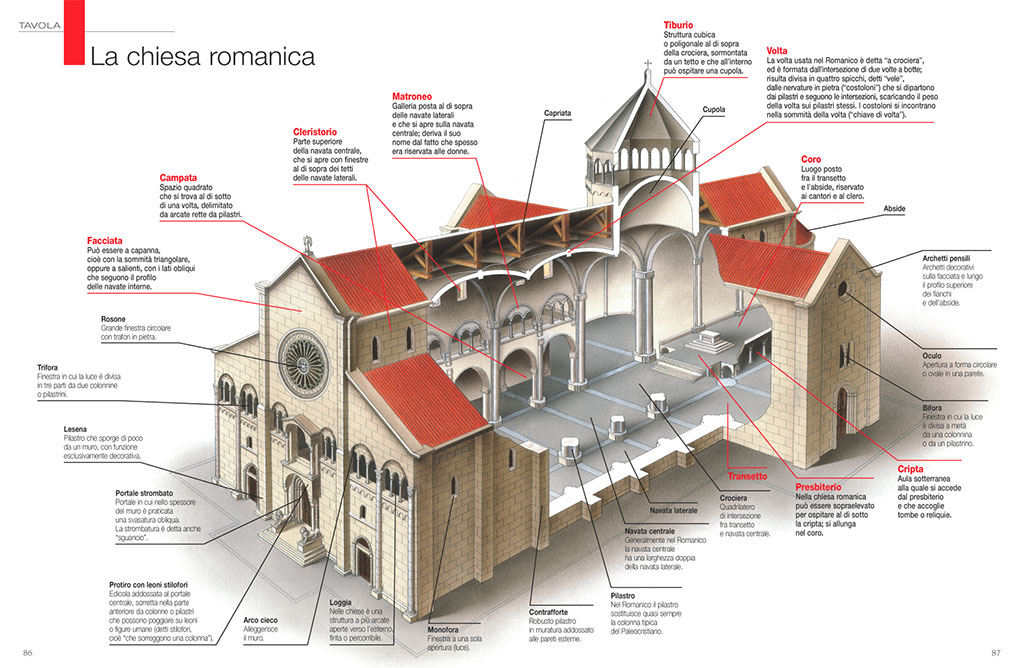

Le basiliche di età romanica e gótica

Per tutto l'alto medioevo si costruirono chiese sul tipo della basilica ambrosiana, generalmente senza cupola e con soffitti a capriate di legno.

Nelle basiliche più tarde troviamo la presenza del transetto che, intersecando la navata (o le navate), conferisce loro la caratteristica pianta a croce. A seconda che il transetto sia della stessa lunghezza del corpo principale o più corto di esso, si parla rispettivamente di pianta a croce greca o di pianta a croce latina.

La basilica romanica si distingue dalle precedenti perché ha i soffitti a volta ed il primo tipo di cupola, non romana, di forma ottagonale. Essa fu realizzata attorno all'anno Mille, con l'avvento dell'architettura romanica, quando i Magistri cumacini (superstiti discendenti di architetti romani), peregrinarono chiamati dalle famiglie nobili per costruire i loro palazzi, e con ciò insegnarono ovunque le tecniche di costruzione delle volte e delle cupole.

Le basiliche del Rinascimento

Andrea Palladio dopo aver studiato le rovine delle basiliche romane, nel 1500 progettò e portò a termine a Vicenza la costruzione di una basilica laica: la Basilica Palladiana, destinata ad essere la prestigiosa nuova sede delle attività del comune.

Il titolo di Basilica della Chiesa Cattolica

L'appellativo di basilica spetta a quelle chiese che sono state insignite di questo titolo conferito dalla Santa Sede o che lo hanno avuto per consuetudine immemorabile. Tra di esse si distinguono quelle "papali" (già "patriarcali") , quelle "maggiori" (basilicae maiores) caratterizzate dalla presenza del trono e dell'altare papali, e quelle "minori" (basilicae minores).

La più antica basilica è San Giovanni in Laterano a Roma, per questo chiamata Arcibasilica; in seguito furono costruite San Pietro in Vaticano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura: queste quattro hanno il rango di basiliche maggiori.

La Chiesa ha regolamentato negli Acta Domus ecclesiae de titulo basilicae minoris, del 9 novembre 1989, le condizioni necessarie per ottenere il titolo di basilica, e i privilegi da esso dipendenti, ma non ha mai definito norme precise riguardo ai simboli di privilegio (tra cui l'ombrello pontificio, da tempo emblema delle basiliche) o all'araldica degli stemmi: essi dipendono quindi da tradizioni più o meno consolidate.

Le basiliche minori, nel 2011, erano 1647 nel mondo.

Nell'antica Roma la basilica era un edificio pubblico utilizzato come luogo di riunioni pubbliche e di amministrazione della giustizia. Il termine indicava una costruzione con navata centrale rialzata sulla cui parte superiore potevano essere ricavate finestre, permettendo di risolvere i problemi di illuminazione tipici dei grandi edifici.

Il significato della parola si è esteso, a partire dal IV secolo, ai luoghi di culto cristiano, divenendo un particolare e definito tipo architettonico, costituito da uno spazio suddiviso in tre o cinque navate, generalmente con un'abside finale.

Infine, tale prestigio religioso sì è evoluto in un vero e proprio titolo canonico, che dà particolari privilegi alle chiese che lo ottengono, consacrato in riti cerimoniali officiati direttamente dal Papa.

Basilica di Massenzio

La basilica nasce nel Mediterraneo orientale durante il periodo ellenistico, come suggerisce anche l'etimologia del termine: aulè basilikè era una zona dei palazzi reali di Efeso o di Alessandria d'Egitto, dove il significato letterario era sala o regia (il basileus è ancora il nome tradizionale degli imperatori bizantini).

La forma della basilica ellenistica, con colonnati e un'aula centrale, venne importata a Roma, dove dall'età repubblicana vennero costruite molte basiliche civili, come la Basilica Giulia e la Basilica Emilia nel Foro romano.

La basilica normalmente aveva pianta rettangolare, internamente suddivisa in tre o cinque navate da pilastri o colonne (la divisione in navate era uno stratagemma per facilitare la copertura e l'illuminazione) e presentava una o due absidi semicircolari o rettangolari, al centro del lato maggiore o minore. Gli ingressi (uno o due) erano posizionati sul lato opposto rispetto ad ogni abside. Anticamente nella basilica la parte centrale poteva essere anche scoperta.

La basilica romana ospitava riunioni di vario genere e usata per vari scopi: per le assemblee della municipalità, come mercato, come tribunale, per esercitazioni militari, come vestibolo di un tempio, di un teatro o di un edificio termale, come sala di ricevimento nelle dimore signorili e infine come sala del trono nei palazzi imperiali. Ci poteva essere la tribuna dove alcuni magistrati esercitavano la funzione di giudice (da cui la parola tribunale e basilica forense), altre magistrature amministrative, negozi e uffici, anche ai piani superiori.

LE BASILICHE CRISTIANE

Le basiliche del cristianesimo sono chiese di particolare antichità, specialmente le chiese paleocristiane, quelle aventi almeno tre navate, la centrale delle quali è rialzata (altrimenti si parlava di "sala").

Nel tempo il titolo di basilica acquisì un significato onorifico, e ad alcune chiese venne conferito uno speciale titolo d'onore per la loro importanza storica e religiosa, equiparandole nel titolo alle basiliche maggiori di Roma.

Nel 313 con l'Editto di Milano, l'Imperatore Costantino concesse la libertà al culto cristiano. Per impulso dello stesso imperatore e della sua famiglia (in particolare Sant'Elena) prese avvio a Roma - e presto si svilupperà altrove nel vasto territorio imperiale - un grandioso programma di costruzione di imponenti edifici basilicali da adibire a luoghi di culto e in memoria dei martiri cristiani. La costruzione di queste grandi chiese porta alla luce la nuova fede e la esalta e induce la progressiva, rapida, scomparsa dei Tituli o domus ecclesiae, i precedenti, modesti, luoghi di culto, per lo più ricavati all'interno di abitazioni private di patrizi convertiti al nuovo culto o riutilizzando mitrei, sovente sotterranei. In altri casi templi dedicati al vasto Pantheon delle divinità greco-romane vengono riadattati alla funzione di chiesa, o demoliti e sostituiti da un nuovo edificio di culto. Per motivi liturgici non era possibile, né desiderabile, adottare il modello templare romano, dove all'interno del tempio si custodiva solo la statua di culto del dio e la maggior parte dei riti avveniva in prossimità dell'altare esterno. Solo in alcuni interventi più tardi (IX-X secolo) vennero riutilizzati templi greco-romani murando gli intercolunni e aprendo le pareti della cella (come il Duomo di Siracusa, trasformato in epoca bizantina).

Le primissime basiliche, promosse dall'imperatore, sono edificate a Roma, e sono in grado di raccogliere migliaia di fedeli. Vengono costruite prevalentemente fuori le mura aureliane, sui luoghi di sepoltura - già da tempo oggetto di venerazione e caratterizzati da edicolette votive - dei principali apostoli e martiri cristiani (Martyria). La primissima basilica cristiana è probabilmente San Giovanni in Laterano, costruita su un terreno donato da Costantino I intorno all'editto di Milano del 313. Furono costruite poi San Pietro in Vaticano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura. Le ultime due in particolare vennero commissionate nel corso del IV secolo dal vescovo di Roma invece che dall'Imperatore, segno della crescente importanza del papato nella vecchia capitale.

Il tipo edilizio detto basilicale si ispirava agli esempi delle basiliche civili romane, realizzate per accogliere grandi folle, e fu adottato sia pure con sostanziali trasformazioni. Dovette avere peso nella definizione della nuova tipologia architettonica più che la basilica usata come tribunale, la tipologia della cosiddetta basilica palatina, dove l'imperatore si mostrava al popolo nell'enfasi dell'abside di fondo (come nella basilica Palatina di Costantino a Treviri); in questo senso alla maiestas imperiale si assimilò e poi sostituì la maiestas divina del cristianesimo.

L'ingresso era posto su un lato minore dell'edificio, opposto all'abside; lo spazio venne diviso in navate da esili muri sorretti da file di colonne, spesso di reimpiego, architravate o che sorreggono archi a tutto sesto. Ai lati dell'abside inizialmente vennero ricavati due locali di servizio, i pastoforia, detti prothesis e diakonikon, e successivamente si diffonde l'uso di affiancare absidi minori a quella principale; il numero di navate va da tre a cinque, mentre generalmente non veniva realizzato alcun transetto.

Esso infatti venne inizialmente associato a chiese (come la basilica costantiniana di San Pietro in Vaticano e la basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme) dette martyria ossia dove si tributa un culto sepolcrale a un importante personaggio: da questi illustri esempi si diffuse a tutte le altre chiese. L'asse principale era quindi quello longitudinale, più adatto ad ospitare le processioni dei presbiteri e dei fedeli. Le chiese sono (quando è possibile) orientate, ovvero l'asse della chiesa è disposto sulla direttrice est-ovest, con l'abside ad est. Un testo attribuito a Clemente I, ma forse del IV secolo recita a proposito della costruzione della basiliche: "[Preghiamo Dio] che ascese sopra il cielo dei cieli verso oriente, ricordando l'antica passione per il Paradiso, posto a oriente, da dove il primo uomo, disobbedendo a Dio, persuaso dal consiglio del serpente, fu cacciato." Oriente era quindi il luogo dove si trova il Paradiso e dove si trova quindi Cristo, che tornando sulla terra proverrà da tale direzione. Nello stesso testo si recita come il seggio del vescovo debba stare al centro, affiancato dai sacerdoti, e che i diaconi abbiano cura di disporre in zone separate i laici, divisi tra uomini e donne; nel mezzo, in un luogo rialzato, doveva stare il lettore dei testi sacri. La struttura longitudinale, dall'ingresso all'abside, indica anche il percorso spirituale e salvifico dell'uomo, la "via Salutis" ("via della Salvezza") e rispecchia l'idea del "tempo lineare", propria della tradizione biblico-cristiana. Infatti da sant'Agostino in poi nel pensiero cristiano il tempo è concepito in senso lineare-progressivo e non più circolare-ciclico come nel mondo pagano. Dalla caduta di Adamo l'escatologia cristiana procede verso la "consumazione del tempo", il riscatto dell'uomo verso Dio, il Giudizio Universale e l'eternità spirituale.

Il soffitto è piano o a capriate in legno a vista; le murature molto esili precludono la possibilità di impiegare volte in muratura.

Esternamente, la facciata presenta un disegno detto a capanna con tetto a falde inclinate a coprire la navata centrale, ai lati della quale troviamo spioventi semplici che coprono le navate laterali. Di fronte alle basiliche maggiori si trova talvolta un quadriportico, un cortile colonnato quadrangolare, riservato ai catecumeni.

Di pochi anni successive alle basiliche romane e tradizionalmente dovute al viaggio di Sant'Elena, sono le tre basiliche della Terra santa:

Basilica della Natività a Betlemme;

Basilica dell'Annunciazione a Nazaret;

Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

La Natività aveva originariamente cinque navate e una copertura che formava due spioventi per lato (invece di tre, su ciascuna navata) come a San Pietro in Vaticano: questo perché la copertura delle navate laterali proseguiva all'esterno senza interruzione come se si trattasse di un'unica navata. Un'altra analogia con la basilica vaticana era anche la presenza di un quadriportico antistante, dove si alloggiavano i catecumeni ed i pellegrini. La particolarità consisteva nell'ambone ottagonale al posto dell'abside, che custodiva la Grotta della natività, e che fece forse da modello alle prime chiese a pianta non oblunga (ma centrale) dette martyrion.

La Basilica del Santo Sepolcro presentava anticamente le cinque navate e il quadriportico antistante la facciata, ma sul retro si apriva un secondo quadriportico che probabilmente portava a un deambulatorio che girava attorno al sepolcro di Cristo. Nel IV secolo venne edificata al posto del deambulatorio la Rotonda dell'Anastasis, un edificio a pianta circolare che inglobava l'edicola a tre absidi del Santo Sepolcro. Distrutta e ricostruita più volte oggi la basilica che si ammira risale al periodo dei crociati (XII secolo).

Dopo il crollo dell'Impero romano d'Occidente fu realizzata una sola basilica con cinque navate, a Milano, con probabile sovvenzione da parte dell'imperatore Costante (figlio di Costantino) e si chiamò Basilica maior o Nova (in seguito Santa Tecla; all'epoca non era ancora in uso la dedicazione ai Santi), iniziata nel 343 in previsione del concilio. La chiesa fu inaugurata nel 345. Conforme agli stili della corte imperiale, la Maior non fu “umile”, ma fu grandiosa per dimensioni, stile e ricchezza.

Per tutta l'età di Sant'Ambrogio vescovo di Milano, questa chiesa fu il cruento pomo della discordia tra cattolici (il popolo) ed ariani (la corte e la nobiltà). La corte costruì un'altra chiesa (l'attuale San Lorenzo) in antitesi con la cattedrale, più rappresentativa del potere politico centrale, ricca di ori, mosaici, statue, e con la nuova architettura dell'impero; cioè non ebbe più la forma allungata come le basiliche, ma fu a pianta centrale, sormontata da un'immensa cupola; nacque così il primo "duomo".

Attila distrusse tutto nel 452, e le più modeste ricostruzioni del Medioevo ebbero nome di Santa Tecla, sul luogo della Maior, e San Lorenzo sul luogo del Duomo. Santa Tecla conservò tuttavia l'idea delle 5 navate, che fu ripresa sistematicamente nelle chiese di stile gotico, perché, per elevare l'altezza, fu necessario anche allargarne la base.

Le basiliche di età romanica e gótica

Per tutto l'alto medioevo si costruirono chiese sul tipo della basilica ambrosiana, generalmente senza cupola e con soffitti a capriate di legno.

Nelle basiliche più tarde troviamo la presenza del transetto che, intersecando la navata (o le navate), conferisce loro la caratteristica pianta a croce. A seconda che il transetto sia della stessa lunghezza del corpo principale o più corto di esso, si parla rispettivamente di pianta a croce greca o di pianta a croce latina.

La basilica romanica si distingue dalle precedenti perché ha i soffitti a volta ed il primo tipo di cupola, non romana, di forma ottagonale. Essa fu realizzata attorno all'anno Mille, con l'avvento dell'architettura romanica, quando i Magistri cumacini (superstiti discendenti di architetti romani), peregrinarono chiamati dalle famiglie nobili per costruire i loro palazzi, e con ciò insegnarono ovunque le tecniche di costruzione delle volte e delle cupole.

Le basiliche del Rinascimento

Andrea Palladio dopo aver studiato le rovine delle basiliche romane, nel 1500 progettò e portò a termine a Vicenza la costruzione di una basilica laica: la Basilica Palladiana, destinata ad essere la prestigiosa nuova sede delle attività del comune.

Il titolo di Basilica della Chiesa Cattolica

L'appellativo di basilica spetta a quelle chiese che sono state insignite di questo titolo conferito dalla Santa Sede o che lo hanno avuto per consuetudine immemorabile. Tra di esse si distinguono quelle "papali" (già "patriarcali") , quelle "maggiori" (basilicae maiores) caratterizzate dalla presenza del trono e dell'altare papali, e quelle "minori" (basilicae minores).

La più antica basilica è San Giovanni in Laterano a Roma, per questo chiamata Arcibasilica; in seguito furono costruite San Pietro in Vaticano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura: queste quattro hanno il rango di basiliche maggiori.

La Chiesa ha regolamentato negli Acta Domus ecclesiae de titulo basilicae minoris, del 9 novembre 1989, le condizioni necessarie per ottenere il titolo di basilica, e i privilegi da esso dipendenti, ma non ha mai definito norme precise riguardo ai simboli di privilegio (tra cui l'ombrello pontificio, da tempo emblema delle basiliche) o all'araldica degli stemmi: essi dipendono quindi da tradizioni più o meno consolidate.

Le basiliche minori, nel 2011, erano 1647 nel mondo.

Guarda le immagini in 3d a 360° della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni a Palermo cliccando QUI

Guarda le immagini in 3D a 360° della Cappella Sistina cliccando QUI

Le teorie sull'origine della basilica cristiana e orientazione dell'edificio di culto

La prima teoria, quella "di derivazione materiale", considera la basilica cristiana come una derivazione da precedenti tipici architettonici classici. Riguardo a quali siano questi tipi, le risposte sono le più svariate: la sala ipostila egiziana di cui parla Vitruvio, gli ipogei e le basilichette cimiteriali romane, una fusione tra la cella tricora e l'aula privata, le varie parti della casa romana, l'aula basilicale delle residenze imperiali tardoantiche.

La "teoria liturgica" sostiene invece che la primitiva architettura cristiana avrebbe avuto un carattere originale, e che la forma dell'edificio basilicale sarebbe stata suggerita e determinata dalla liturgia del nuovo culto.

La teoria "di derivazione composita", quella più moderna e più largamente accettata, tende a riconoscere una molteplicità di apporti delle diverse culture e civiltà, ma al contempo scorge una sapiente rielaborazione dei modelli preesistenti, tanto da riconoscere all'architettura paleocristiana una sua inconfutabile originalità.

Insieme alle denominazioni, anche l'orientazione delle basiliche non fu oggetto a canoni immutabili (per orientazione s'intende il punto cardinale verso cui è rivolta l'abside). Nel documento più antico, le Costituzioni apostoliche (scritte da un orientale), si prescrive l'orientazione ad est, in omaggio alla regola di pregare col viso rivolto ad oriente, la cui origine risale a tradizioni giudaiche, come molti altri aspetti della prassi e dell'organizzazione cristiana. Molte chiese paleocristiane tuttavia sembrano non rispondere ad alcuna regola precisa, ma piuttosto ad esigenze di topografia locale. A volte l'orientazione è poi determinata da fattori particolari, come ad esempio la presenza della tomba di un martire. Comunque, dall'VIII secolo l'orientazione ad est si afferma in modo decisivo e, dopo il Mille, diventa norma costante per le chiese di tutto il mondo cristiano fino agli anni sessanta del Novecento.

Le parti costitutive della basilica paleocristiana

La basilica paleocristiana era costituita da un insieme d'ambienti, ciascuno dei quali svolgeva una funzione liturgica o assistenziale. La classificazione della comunità in vari gradi e la necessità di assicurare ad ogni categoria il proprio posto durante la celebrazione del servizio liturgico fecero sorgere davanti alla chiesa una serie di ambienti più o meno vasti. Qui si disponevano i catecumeni, cioè coloro che si preparavano al battesimo. A loro era infatti consentito poter seguire dall'esterno la celebrazione, ma non potevano entrare in chiesa.

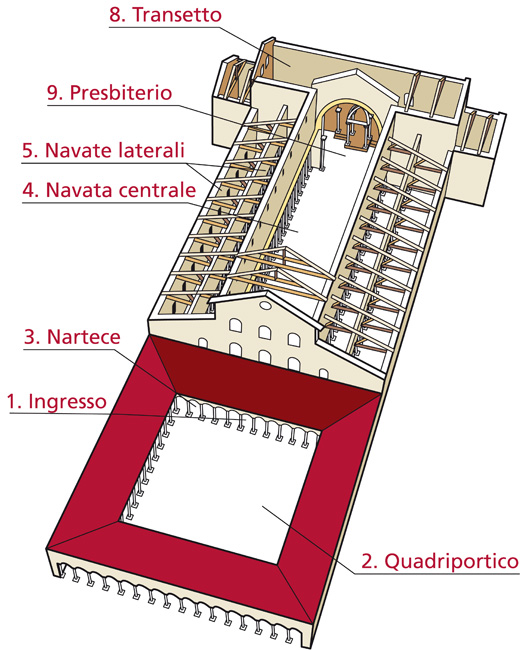

Atrio o quadriportico

Uno di questi era l'atrio (atrium), in forma di "quadriportico", ossia con porticati sui quattro lati, che precedeva l'aula di culto ed era riservato ai gradi più bassi dei catecumeni: gli intercolumni erano chiusi in basso, almeno per alcuni tratti, da cancelli lignei, e riparati in alto da cortine o velaria. La parte centrale scoperta dell'atrio era talvolta occupata da un giardino (paradisus) con al centro una vasca per le abluzioni (kantharos) o con fontane su uno dei lati. In qualche caso, sul lato rivolto verso la strada, l'atrio era preceduto da un ingresso monumentale (spesso con la denominazione di protiro).

Nartece

Uno dei lati del quadriportico metteva in comunicazione l'atrio con la chiesa. Questo lato, solitamente quello orientale, sovente confinava non direttamente con la facciata, ma con un ambiente trasversale, detto nartece, che precedeva l'ingresso della basilica. Inizialmente destinato ad alcuni gradi dei catecumeni ed ai penitenti, esso cambiava in base alla sua posizione.

Era detto esonartece o nartece esterno se si trovava all'esterno della facciata, endonartece o nartece interno se aderiva al prospetto interno e quindi se, incluso nel perimetro della chiesa, veniva a trovarsi nella parte iniziale della navata. Il nartece poteva essere inoltre "semplice", se era costituito da un solo vano trasversale; "doppio", se era formato da due vani trasversali (per esempio Santa Sofia a Costantinopoli); "a forcipe", quando i lati brevi erano curvilinei (per esempio San Vitale a Ravenna e Santa Costanza a Roma).

Il Piedicroce e le Navate

L'interno della chiesa era costituito da una grande sala rettangolare, in seguito sviluppato in una pianta a Croce latina, dove la parte che va dal fondo dell'edificio alla crociera col transetto viene chiamata piedicroce, in quanto è la parte inferiore della croce. Essa, come prima le sale rettangolari, viene suddivisa per mezzo di colonne o pilastri. Queste suddivisioni presero il nome di navate, dalla metafora che assimilava la chiesa alla nave di Cristo, dove a ciascun membro viene assegnato un posto ben preciso in base al ruolo da lui svolto. Il numero delle navate era sempre dispari ma non era fisso: una, tre, cinque, sette, nove. La maggior parte delle basiliche era a tre navate; erano poche quelle a cinque navate (San Pietro in Vaticano); ancora meno quelle a sette (Santa Monica a Cartagine) ed a nove (Damus-el-Karita sempre a Cartagine).

Le colonne o i pilastri sorreggevano arcate a tutto sesto oppure una trabeazione continua e lineare, spesso riutilizzando elementi di reimpiego. Un esempio di trabeazione rettilinea splendidamente realizzata in laterizio rivestito di mosaici è nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. In Oriente e a Ravenna, sin dal V secolo al di sopra delle colonne, comincia ad apparire un elemento architettonico nuovo di forma tronco-piramidale: il pulvino. Collocato sopra il capitello, conferisce uno slancio ancor maggiore alle arcate e diverrà caratteristico dell'architettura bizantina. Soprattutto in Africa settentrionale e in Grecia, erano frequenti gli esempi di colonne binate, cioè raddoppiate.

Già dagli inizi del IV secolo, la larghezza delle navate si basava su un rapporto proporzionale 2:1, cioè la navata maggiore era normalmente larga il doppio delle navate laterali. Tale rapporto andò progressivamente alterandosi nel corso del V secolo, quando le navate laterali andarono sempre più restringendosi fino a raggiungere una larghezza inferiore alla metà di quella centrale. Inoltre, nelle chiese greche si trova frequentemente una divisione più marcata tra le navate laterali (o navatelle) e la navata centrale: le colonne poggiano su un muretto continuo che, ad eccezione di alcuni passaggi, chiude ogni comunicazione fra gli intercolumni.

Matronei

Al di sopra delle navate laterali, alcune basiliche paleocristiane presentavano un piano sopraelevato, illuminato da finestre proprie, lunghe quanto le navate sottostanti e talora estese anche alla facciata interna ("tribune ad U", come in San Demetrio a Salonicco). Queste gallerie furono chiamate anche "tribune" o matronei perché, secondo un'opinione diffusa, erano destinate ad accogliere le donne: appartenenti a comunità religiose e di clausura o alle famiglie nobiliari. I matronei si affacciavano sulla navata maggiore al di sopra di arcate sostenute da colonne o pilastri, ed erano chiuse fino ad una certa altezza con parapetti marmorei. L'accesso alle gallerie era assicurato per mezzo di scale poste nel nartece, in una delle torri della facciata oppure in uno degli ambienti situati ai lati delle absidi.

Presbiterio

Era invece riservato al clero lo spazio del presbiterio, situato nella parte terminale della navata maggiore. Detto anche sacrarium e naòs, termine proprio della cella del tempio pagano, il presbiterio, per evidenti ragioni di visibilità, era spesso sopraelevato rispetto al livello pavimentale della chiesa per mezzo di alcuni gradini. Il presbiterio era sempre isolato da cancelli, o dall'iconostasi che ne sottolineavano la sacralità. Gli organismi che lo componevano, fondamentali per le funzioni liturgiche, erano: l'altare, l'abside, la cattedra, i banchi per il clero, l'ambone e i cancelli. L'area del presbiterio è altrimenti delimitata e enfatizzata dall'arco trionfale - da non confondersi con l'omonima opera architettonica a sé stante, di tipo celebrativo per gli imperatori romani - ovvero l'arco posto tra la navata e il transetto o il presbiterio, generalmente adorno di mosaici o affreschi, chiamato anche nei testi cristiani più antichi arcus o fornix maximus (l'arcus maior era invece quello dell'abside principale, talora coincidente).

Altare

L'altare era ed è tuttora il luogo sacro per eccellenza, dove si compie il sacrificio. Ne conosciamo diversi tipi: "altare a mensa", costituito da una lastra marmorea sostenuta da quattro supporti o da uno centrale che richiamano la tavola dell'Ultima Cena; "a blocco", realizzato con un blocco di muratura su cui all'occorrenza si poneva sopra una tavola; "a sarcofago", simile nella forma ad un'arca funeraria; "a cofano", simile ad una cassetta destinata a contenere delle reliquie.

L'altare poteva essere di marmo, pietra, legno e muratura; poteva essere rivestito di metallo prezioso (oro, argento, bronzo); poteva essere fisso o mobile. Con la diffusione del culto dei martiri e la conseguente proliferazione di chiese erette sopra le tombe venerate, si fece sì che l'altare si trovasse esattamente in corrispondenza della sepoltura sottostante. Dal V secolo l'altare si trasformò esso stesso in sepolcro, per la presenza di reliquie di martiri, vere o per contatto (bende o altri oggetti che erano stati a contatto coi resti del santo), che erano spesso inserite dentro l'altare oppure sotto di esso, in una cavità rettangolare o cruciforme ricavata nel pavimento.

Spesso è caratterizzato dalla presenza del paliotto, un pannello decorativo che riveste la facciata anteriore.

Ciborio

Sopra l'altare s'innalzava spesso il ciborio, un baldacchino sostenuto da quattro colonne con una copertura a piramide o a cupola, alla quale si fissavano quattro veli, che venivano chiusi per nascondere l'altare al momento della consacrazione. I cristiani ereditarono l'idea di sacralità legata al ciborio dal simbolismo della copertura delle sepolture privilegiate o dei troni presente presso molto popoli antichi, e naturalmente dal tabernacolo ebraico. La maestosità di questo elemento fu portata alle sue estreme conseguenze nel Seicento da Gian Lorenzo Bernini, con la realizzazione del famoso ciborio, sorretto da quattro gigantesche colonne tortili in bronzo sulla tomba di San Pietro in Vaticano.

Cattedra e subsellia

La cattedra, sedile con schienale alto e braccioli, forma un insieme inscindibile con l'abside, attraverso la simbologia della cathedra Christi-cathedra Episcopi, nella basilica divenuta la sala del trono divino. Generalmente sopraelevata con qualche gradino, era prerogativa delle chiese episcopali, titolari e monastiche, ed era destinata al vescovo, al presbitero o al capo della comunità monastica. Originariamente in legno e perciò mobile, dopo la Pace della Chiesa, fu realizzata in marmo o in muratura, con le facce decorate con croci, monogrammi e scene dell'Antico e del Nuovo Testamento.

Ai lati della cattedra erano i banchi per i presbiteri, o subsellia. Si distinguevano in banchi di tipo circolare, se erano disposti lungo il perimetro dell'abside, e di tipo rettangolare, se erano collocati a nord e a sud dell'altare.

Ambone

L'ambone era una specie di tribuna sopraelevata sostenuta da colonne o da un basamento, con balaustra perimetrale, destinata alla lettura dei testi sacri e alle omelie. Esso generalmente aveva l'aspetto di una piattaforma a ferro di cavallo con l'ingresso fiancheggiato da cancelli; il tipo più monumentale era costruito in muratura, ed era munito di due rampe rivolte ad est ed una ad ovest. Solitamente l'ambone era collocato sulla destra della navata maggiore, presso il presbiterio, ma non mancavano casi in cui si trovava in mezzo alla navata centrale. È probabile tuttavia che non tutte le chiese avessero l'ambone, come lascerebbe ipotizzare l'assenza di tracce archeologiche al riguardo in molte basiliche del Nordafrica e della Palestina.

Abside

L'abside era lo spazio della chiesa alle spalle del presbiterio. Nell'architettura romana absidi semicircolari coperte erano largamente impiegate in diversi tipi di costruzioni (basiliche forensi, ninfei, mausolei, ambienti termali ecc.). Si trattava di uno spazio a pianta semicircolare, coperto da una calotta emisferica in muratura o in blocchi chiamata conca o catino absidale, che ospitava la "cattedra" fiancheggiata dai subsellia.

La maggior parte delle basiliche presenta una sola abside in corrispondenza della navata maggiore, ma, in diversi casi, due absidi più piccole si aprono al termine delle navate laterali. L'abside poteva trovarsi alla stessa quota del presbiterio, oppure poteva essere sopraelevata mediante gradini ("abside gradata"). Essa poteva essere inoltre sporgente rispetto al muro perimetrale esterno (in questo caso appariva di forma "semicircolare" oppure, come a Ravenna, "poligonale"), o poteva essere chiusa all'interno di un muro rettilineo così da non apparire esternamente.

Particolarmente difficile risulta la soluzione del problema connesso alla presenza della controabside, ossia d'un'abside sul alto opposto della chiesa presente in numerose basiliche dell'Africa settentrionale, della Tripolitania, della Spagna, della penisola balcanica, ecc. Sono state formulate diverse ipotesi per spiegarne la funzione: in linea di massima sembra che avesse una funzione funeraria e legata al culto dei martiri (martyrium), ospitando reliquie di santi e martiri e utilizzata come secondo centro di culto.

Col termine pastoforia s'indicano i due ambienti – talvolta provvisti di abside – che si aprivano al termine delle navate laterali, ai lati dell'abside principale. Nell'ambiente di sinistra, detto prothesis, si conservano le offerte dei fedeli, mentre nell'ambiente di destra, detto diaconicon, si custodivano i vasi e i paramenti sacri, come nelle odierne sacrestie.

Transetto

Talvolta, tra le navate e l'abside s'inseriva una navata trasversale, che veniva chiamata transetto per il fatto di trovarsi oltre i cancelli che delimitavano il presbiterio. Il transetto poteva avere la stessa larghezza dell'edificio oppure sporgere oltre il muro perimetrale.

Il Lemerle distingue due tipi di transetto: indipendente, quando le navate si arrestano al transetto; "a navate avvolgenti", quando le navate e i colonnati proseguono a destra e a sinistra del transetto fino a circondare il presbiterio (un esempio è costituito dalla chiesa di Santa Mena in Egitto). Il transetto indipendente poteva inoltre essere "continuo", cioè senza suddivisioni interne, oppure "tripartito", quando archi e colonne lo dividevano in tre ambienti distinti ma comunicanti.

Sulla funzione del transetto sono state formulate varie ipotesi. Secondo il Lemerle, non essendo sempre presente in tutte le chiese, rispondeva ad esigenze specifiche. Il Sotiriou ritiene invece che fosse in relazione con l'offerta dei doni in vigore fino al VI-VII secolo. Il Krautheimer, infine, attribuisce una funzione diversa ad ogni tipo di transetto. Egli sostiene, per esempio, che nel transetto tripartito la parte centrale servisse da martyrion e fosse riservata al clero, mentre le parti terminali fossero accessibili al clero e ai fedeli che recavano offerte.

Simbolismo

Il tempio terrestre è realizzato conformemente ad un modello archetipo celeste. Tutti i santuari dell'Antico Testamento sono stati edificati seguendo precisamente le indicazioni di Dio: arca dell'Alleanza, Tenda-Tabernacolo, Tempio di Salomone. Tutti questi edifici sono stati realizzati seguendo in maniera scrupolosa le istruzioni divine (Esodo, 25-31). Anche la concezione cristiana del Tempio, pur nella sua originalità, si pone nella medesima prospettiva veterotestamentaria: anche l'edificio cristiano, infatti, è il riflesso terrestre di un archetipo celeste: la Gerusalemme celeste che ci viene presentata da san Giovanni nel capitolo 21 dell'Apocalisse. La Gerusalemme Celeste sintetizza l'idea cristiana di "comunità degli eletti" e di "corpo mistico" e l'idea ebraica del Tempio quale dimora dell'Altissimo e assicura la continuità da un Testamento all'altro nonché, di conseguenza, da un Tempio all'altro. La forma architettonica del tempio è "imago mundi" ("immagine del mondo"), imita la struttura dell'universo ed incorpora una cosmologia (porta, cupola, la navata come "cammino del fedele" verso l'altare cioè verso Dio, ecc.). La forma architettonica racchiude e determina uno spazio sacro che diviene in questo modo denso di significato rispetto all'estensione illimitata dello spazio profano "privo di senso". Lo spazio delimitato è qualitativamente distinto dall'ambiente che lo circonda, esso è concepito come un'area ordinata e cosmica che si contrappone allo spazio disordinato e caotico, smisurato e non regolato.

Sia l'Oriente che l'Occidente hanno individuato nella struttura a croce latina delle corrispondenze simboliche:

lo spazio del presbiterio rappresenta la testa di Cristo,

il transetto rappresenta le braccia;

l'altare rappresenta il cuore,

la navata rappresenta il corpo.